그 대표적인 것이 고려후기의 문인이자 학자요 정치가였던 목은(牧隱) 이색(李穡)이 쓴 목은시고(牧隱詩藁)로 제6권의 즉사(卽事)에 “바늘을 두드려 낚싯바늘을 만드는 꾀는 엉성도 하여라.(고침작조계우소: 敲針作釣計迂疎)”는 구절이 나온다. 바로 이 표현이 두보의 시 강촌(江村)에서 따온 것이다.

따라서 두보의 시로 미루어볼 때 신라시대부터 이런 낚싯바늘을 사용하였을 것이라는 추측이 가능하다. 그러나 현재로서는 어떤 형태의 바늘인지 전해지는 것이 없어서 정확한 모양은 확인할 길이 없다.

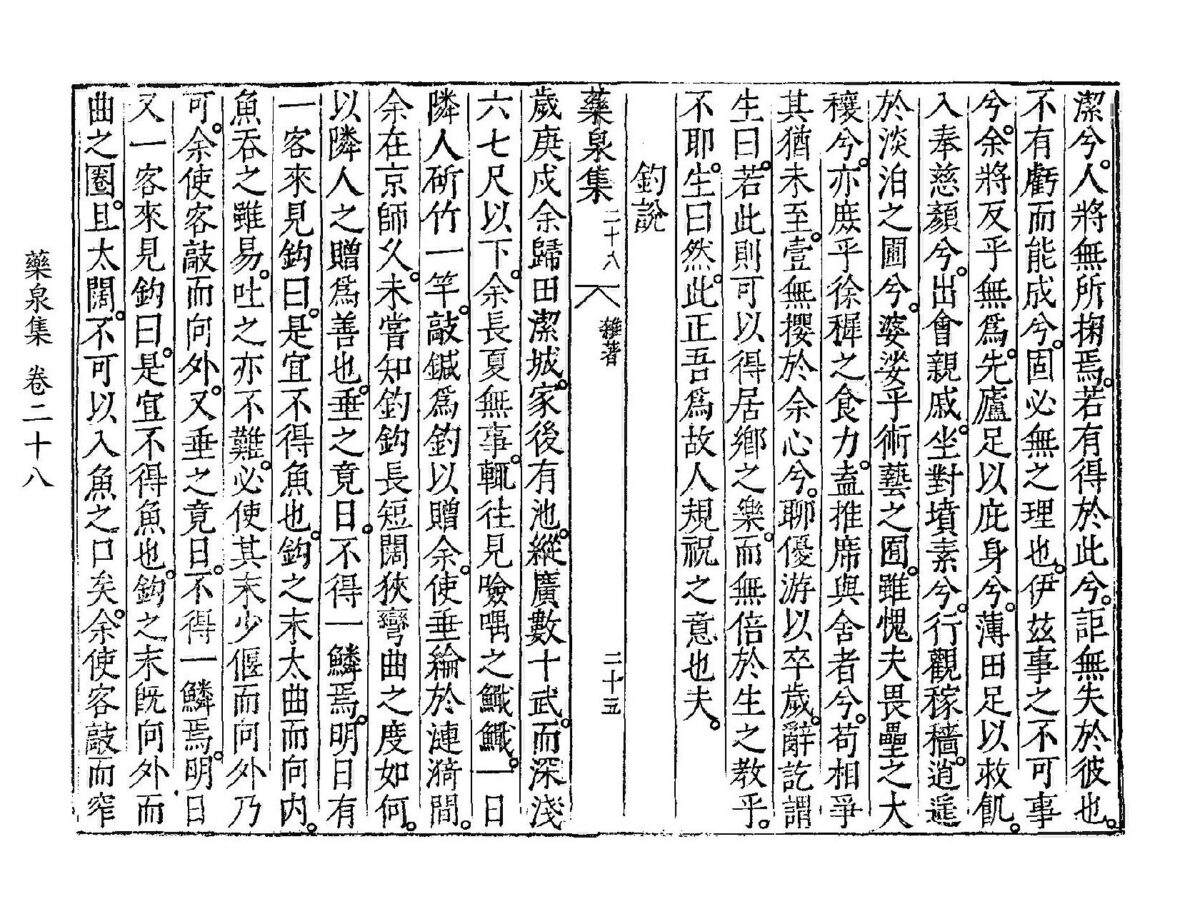

한편 남구만(南九萬)이 쓴 조설(釣說)은 낚시를 소재로 하여 도를 깨닫는다는 것을 주제로 하고 있는데 그래도 당시의 낚시에 대한 다양한 면들을 볼 수 있어서 중요한 사료(史料)라고 생각이 된다. 이에 약천집 제28권 잡저(雜著)편에 있는 조설(釣說)을 원문과 함께 기록해본다.

■ 약천집(藥泉集) 제28권 잡저(雜著) 조설(釣說)

세경술여귀전결성(歲庚戌余歸田潔城) 가후유지(家後有池) 종광수십무(縱廣數十武) 이심천육칠척이하(而深淺六七尺以下) 여장하무사(余長夏無事) 첩왕견엄우지(輒往見噞喁之).

경술년(1670년, 현종11년)에 고향인 결성으로 돌아오니, 집 뒤에 넓이는 수십 보요 깊이가 6, 7척이 조금 못되는 작은 연못이 있었다. 긴 여름철 할 일이 없을 때면 종종 연못에 가서 물고기들이 입을 뻐끔거리며 떼 지어 노는 것을 구경하곤 하였다.

일일인인작죽일간(一日隣人斫竹一竿) 고침위조이증여(敲鍼爲釣以贈余) 사수륜어련의간(使垂綸於漣漪間) 여재경사구(余在京師久) 미상지조구장단활협만곡지도여하(未嘗知釣鉤長短闊狹彎曲之度如何) 이린인지증위선야(以隣人之贈爲善也) 수지경일(垂之竟日) 부득일린언(不得一鱗焉).

하루는 이웃 사람이 대나무 하나를 잘라 낚싯대를 만들고 바늘을 두드려 낚싯바늘을 만든 다음 나에게 주면서 물결 사이에 낚싯줄을 드리우게 하였다. 나는 오랫동안 서울에 살았던 터라 낚싯바늘의 길이와 너비와 굽은 정도를 어떻게 해야 하는지를 몰랐으므로 그저 이웃 사람이 주었다는 것에 기분이 좋아져 하루 종일 낚싯대를 드리웠다. 하지만 한 마리의 물고기도 잡지는 못하였다.

명일유일객래견구왈(明日有一客來見鉤曰) 시의불득어야(是宜不得魚也) 구지말태곡이향내(鉤之末太曲而向內) 어탄지수역(魚吞之雖易) 토지역불난(吐之亦不難) 필사기말소언이향외내가(必使其末少偃而向外乃可) 여사객고이향외(余使客敲而向外) 우수지경일(又垂之竟日) 부득일린언(不得一鱗焉).

다음 날 한 손님이 와서 낚싯바늘을 보고 말하기를 “고기를 잡지 못하는 것은 당연합니다. 낚싯바늘의 끝이 너무 굽어 안으로 향했으니, 이것은 물고기가 바늘을 삼키기도 쉽고 뱉는 것도 어렵지 않습니다. 반드시 끝을 조금 펴서 밖으로 향하게 해야 합니다.”고 알려주므로, 내가 그 손님으로 하여금 낚싯바늘을 두드려 밖으로 향하게 한 뒤, 하루 종일 낚시를 하였으나 역시 한 마리도 잡지 못했다.

명일우일객래견구왈(明日又一客來見鉤曰) 시의불득어야(是宜不得魚也) 구지말기향외이곡지권차태활(鉤之末旣向外而曲之圈且太闊) 불가이입어지구의(不可以入魚之口矣) 여사객고이착기권(余使客敲而窄其圈) 우수지경일(又垂之竟日) 재득일린언(纔得一鱗焉).

다음 날 또 한 손님이 와서 낚싯바늘을 보며 말하기를 “고기를 잡지 못하는 것은 당연합니다. 낚싯바늘의 끝이 밖으로 향하기는 하였으나 바늘의 굽은 둘레가 너무 넓어서 물고기의 입에 들어갈 수가 없습니다.” 하고 알려주므로, 나는 손님으로 하여금 낚싯바늘을 두드려서 바늘의 둘레를 좁게 한 다음 또다시 하루 종일 낚시를 했지만 겨우 한 마리의 물고기를 잡을 수 있을 뿐이었다.

명일우이객래(明日又二客來) 여시이구(余示以鉤) 차어지고(且語之故) 기일객왈시의득어소야(其一客曰是宜得魚少也) 구지억이곡지야(鉤之抑而曲之也) 필단기곡첨(必短其曲尖) 사근가이벽립(使僅可以擘粒) 차측곡첨태장(此則曲尖太長) 어탄지불몰(魚吞之不沒) 필차토의(必且吐矣) 여사객고이단기첨(余使客敲而短其尖) 수지양구(垂之良久) 탄구자루의(吞鉤者屢矣) 연인륜이추지(然引綸而抽之) 혹탈이락언(或脫而落焉).

다음 날 또 두 명의 손님이 왔기에 나는 낚싯바늘을 보여주면서 그동안의 사연을 말해주었다. 그랬더니 한 손님이 말하기를 “물고기를 많이 잡지 못하는 것은 당연합니다. 낚싯바늘을 눌러서 굽힐 때에는 반드시 굽힌 곡선의 끝을 짧게 만들어 싸라기 하나를 끼울 만하도록 해야 하는데, 이것은 굽힌 곡선의 끝이 너무 길어서 물고기가 삼키려 해도 삼킬 수가 없기 때문에 틀림없이 내뱉었을 것입니다.”고 하기에, 나는 그 손님으로 하여금 낚싯바늘을 두드려서 뾰족한 부분을 짧게 한 다음 한동안 낚시를 하였다. 이에 물고기가 낚싯바늘을 여러 번 물기는 하였으나 낚싯줄을 당겨 들어 올리면 빠져서 떨어지곤 하였다.

방일객왈피객지언(旁一客曰彼客之言) 어구야득의(於鉤也得矣) 어추야유의(於抽也遺矣) 부륜지유계개야(夫綸之有繫䕸也) 소이정부침이지탄토(所以定浮沈而知吞吐) 범동이미침야(凡動而未沈也) 탄혹미진(吞或未盡) 이거추지측위미급(而遽抽之則爲未及) 침이소종야(沈而少縱也) 탄차부토(吞且復吐) 이서추지측위이과(而徐抽之則爲已過) 시이필어기욕침미침지간이추지가야(是以必於其欲沈未沈之間而抽之可也) 차기추지야(且其抽之也) 항기수이직상지(抗其手而直上之) 칙어지구방개(則魚之口方開) 이구지말미유소지(而鉤之末未有所搘) 어순구이장간(魚順鉤而張齦) 여상엽지탈조(如霜葉之脫條) 시이필측기수세(是以必側其手勢) 약범수연이추지(若汎篲然而抽之) 연칙어방탄구어후중(然則魚方吞鉤於喉中) 이구내전첨어합리(而鉤乃轉尖於呷裏) 좌격우촉(左激右觸) 필유소섬엽이파견언(必有所㨛擸而爬牽焉) 차소이필득무실야(此所以必得無失也).

이것을 본 옆의 또 다른 손님이 말하기를 “저 손님이 설명한 낚싯바늘에 대한 것은 맞기는 하나 낚싯줄을 당기는 방법이 빠졌습니다. 낚싯줄에 찌를 매다는 것은 부침(浮沈)을 일정하게 하여 물고기가 바늘을 삼켰는지 뱉었는지를 알기 위한 것으로 찌가 움직이기만 하고 잠기지 않은 것은 물고기가 낚싯바늘을 아직 다 삼키지 않았다는 것으로 이때 갑자기 낚싯줄을 당겨 올리는 것은 너무 빠른 것이고, 찌가 잠겼다가 약간 움직이는 것은 바늘을 삼켰다가 다시 뱉을 때로 이때는 천천히 당기면 늦게 됩니다. 이 때문에 반드시 잠길락 말락 하는 때에 당겨 올려야 합니다.

그리고 당겨 올릴 때에도 손을 높이 들고 곧바로 들어 올리면 물고기의 입이 벌어져 있기 때문에 낚싯바늘의 끝이 제대로 걸리지 않아 고기가 낚싯바늘을 따라 입을 벌리면 낙엽이 나무에서 떨어지듯이 떨어져 버리게 됩니다. 이 때문에 반드시 손을 마치 비질하듯 옆으로 비스듬히 기울여서 들어 올려야 하고, 이렇게 하면 물고기가 낚싯바늘을 목구멍으로 삼킨 다음이어서 낚싯바늘의 갈고리 부분이 목구멍에 걸려 좌우로 요동을 치면서 펄떡거릴수록 더욱 단단히 박힐 것이니, 놓치지 않고 잡을 수 있는 것입니다.”고 하였다.

여우용기법(余又用其法) 수지이귀(垂之移晷) 득삼사린언(得三四鱗焉) 객왈법칙진어시의(客曰法則盡於是矣) 묘유미야(妙猶未也) 취여간이자수지(取余竿而自垂之) 윤여륜야구여구야이여이야(綸余綸也鉤余鉤也餌余餌也) 좌지처우여처야(坐之處又余處也) 소역자특지간지수이(所易者特持竿之手耳) 어내영구이상(魚乃迎鉤而上) 병수이쟁선(騈首而爭先) 기추이취지야(其抽而取之也) 약탐지어광이수지어반(若探之於筐而數之於盤) 무류수언(無留手焉).

내가 그 방법대로 하였더니 낚싯대를 드리운 지 얼마 되지 않아서 서너 마리의 물고기를 잡을 수 있었다. 손님이 말하기를 “법은 여기서 다하였지만 묘리는 아직 다하지 못하였습니다.” 하고는 내 낚싯대를 가져다가 스스로 드리우니, 낚싯줄도 나의 낚싯줄이요 낚싯바늘도 나의 낚싯바늘이고 미끼도 나의 미끼요 앉은 곳도 내가 앉은 자리였고 단지 낚싯대를 잡은 사람의 손만 바뀌었을 뿐인데도 낚싯대를 드리우자마자 물고기가 미끼를 보고 올라와서 머리를 나란히 하고 서로 물기를 다투면서 잡혔다. 낚싯대를 들어 올려 물고기를 잡는 것이 마치 광주리 속에서 물고기를 집어서 소반 위에 올리는 것과 같아 손을 멈출 틈이 없었다.

여왈묘개지차호(余曰妙蓋至此乎) 차우가이교여호(此又可以敎余乎) 객왈가교자법야(客曰可敎者法也).

내가 말하기를 “기묘함이 이 정도란 말인입니까? 이것도 또한 저에게 가르쳐 줄 수 있겠습니까?” 하고 물었더니, 손님은 다음과 같이 말하였다.

묘기가교야(妙豈可敎也) 약가교야(若可敎也) 우비소위묘야(又非所謂妙也) 무이측유일설(無已則有一說) 자수오지법(子守吾之法) 조이수지(朝而垂之) 모이수지(暮而垂之) 전정적의(專精積意) 일루월구이습습이성(日累月久而習習而成) 수차적기적(手且適其適) 심차해기해(心且解其解) 부여시측혹가이득지(夫如是則或可以得之) 여(與) 기미득지여(其未得之與) 혹가이달기미이진기극여(或可以達其微而盡其極與) 오기일이매기이삼여(悟其一而昧其二三與) 기혹일미유소지이반유이자혹여(其或一未有所知而反有以自惑與) 기혹황연자각이불자지기소이각자여(其或恍然自覺而不自知其所以覺者與) 차칙재자오하여언(此則在子吾何與焉) 오소이고자자지어차의(吾所以告子者止於此矣.

“가르쳐 줄 수 있는 것은 법(法)이니, 기묘함을 어찌 말로 가르쳐 드릴 수 있겠습니까? 만일 가르쳐 드릴 수 있다면 그것은 기묘함이 아닌 것이지요. 기어이 말하라고 한다면 한 가지 할 말이 있으니, 그대가 나의 법을 지켜 아침에도 낚싯대를 드리우고 저녁에도 낚싯대를 드리워서 온 정신을 쏟고 마음을 다하여 날이 쌓이고 달이 오래되도록 익힌다면 손이 우선 그 알맞음을 깨닫고 마음은 그 풀이를 터득할 수 있게 될 것입니다.

이같이 하더라도 기묘함을 터득할 수도 있고 못할 수도 있으며, 혹 그 은미한 것까지 통달하고 지극한 묘리를 다할 수도 있을 것이나, 그 중 한 가지만 깨닫고 두세 가지는 모를 수도 있을 것이며, 혹은 하나도 알지 못하고 도리어 스스로 미혹될 수도 있고, 혹은 스스로 깨닫는다 하더라도 그것이 흐릿하다면 깨달음의 이유를 자신도 알지 못할 수도 있으니, 이는 모두가 그대에게 달려 있는 것입니다. 따라서 어찌 제가 간여할 수 있겠습니까? 제가 그대에게 해줄 수 있는 말은 이것뿐이올시다.

여어시투간이탄왈선부(余於是投竿而歎曰善夫) 객지언야(客之言也) 추차도야(推此道也) 해특용어조이이재(奚特用於釣而已哉) 고인운소가이유대(古人云小可以喩大) 기약차류자비야(豈若此類者非耶).

이에 나는 낚싯대를 던지고 감탄하여 말하기를 “손님의 말씀이 참으로 훌륭합니다. 이 도를 미루어 어찌 낚시하는 것에만 쓸 뿐이겠습니까? 옛사람이 말하기를 작은 것으로 큰 것을 비유할 수 있다고 하였으니, 어찌 이와 같은 것이 아니겠습니까?”라고 하였다.

객기거(客旣去) 식기설이자성언(識其說以自省焉).

손님이 떠난 뒤에 나는 그 말을 기록하여 스스로를 돌아본다.