헤밍웨이의 소설 노인과 바다의 주인공은 일본인을 모델로 했다고 주장하는 일본

낚시를 즐겼던 유명인사를 꼽으라면 소설가 어니스트 헤밍웨이를 빼놓을 수는 없을 것입니다.

잘 알고 계시는 것처럼 노벨문학상과 퓰리처상을 수상한 작품인 ‘노인과 바다’라는 소설로 친숙한 헤밍웨이는 낚시를 즐겨한 것으로도 유명합니다.

헤밍웨이가 낚시를 좋아했다는 것이 널리 알려지게 된 동기는 쿠바에서 보낸 시절 동안 그의 이름을 따서 만든 “헤밍웨이 청새치 낚시대회(Ernest Hemingway Marlin Fishing Tournament)”에 쿠바의 지도자 피엘 카스트로와 80년대 그에 관한 책을 소지만 하고 있어도 잡혀가야 했던 체 게바라가 참가한 것이라고 할 수 있습니다.

헤밍웨이 청새치 낚시대회는 1950년부터 시작되었는데 제10회 대회에 헤밍웨이의 초대를 받은 카스트로와 체 게바라가 참여하였던 것이며, 이 대회 이전에는 낚시를 해본 경험이 없었던 카스트로가 우승을 하면서, 헤밍웨이가 카스트로에게 우승컵을 수여하는 사진이 세상에 널리 알려지게 되었던 것입니다.

그러나 70주년을 맞은 작년에는 코로나로 인해 대회가 치러지지 못했으며 올해도 마찬가지로 대회는 열리지 않게 되었습니다.

윗동네 사는 애들은 김치도 지네들 것이요, 한복도 지네들 것이라고 우기는데, 아랫동네 애들은 헤밍웨이가 쓴 소설, 노인과 바다의 주인공은 일본인을 모델로 한 것이라는 주장을 펼치고 있습니다.

많은 비평가들의 연구에 의해 노인과 바다의 주인공은 그레고리오 푸엔테스(Gregorio Fuentes)라고 밝혀져 있고, 노인과 바다가 퓰리처상과 노벨상을 수상한 고마움으로 헤밍웨이가 푸엔테스에게 2만 달러라는 거금을 주었다는 사실로도 증명됨에도 불구하고, 일본의 대학교수라는 사람이 일본인이 노인과 바다의 모델이라는 주장을 펼치고 있는데, 오늘은 이에 관한 얘기를 해보도록 하겠습니다.

논문의 제목은 헤밍웨이와 동아시아: 일본과 중국이 헤밍웨이의 저술에 미친 영향으로, 2016년에 박사학위 논문으로 발표하였으며, 논문의 저자인 히데오 야나기사와는 현재는 메이조 대학의 철학과 부교수로 재직하고 있습니다.

논문의 제목에서 알 수 있듯이 논문은 헤밍웨이의 소설, 노인과 바다와는 큰 관련이 없지만 본문에서 헤밍웨이가 노벨문학상을 수상한 이후, 이자와 미노루란 일본인이 헤밍웨이를 찾아간 일화를 소개하고 있습니다.

그러나, 이에 대한 객관적인 증명을 하고 있지는 않습니다. 걔네들이 언제나 그런 것처럼.

노인과 바다의 주인공은 일본인이 모델이었다고 주장하는 근거를 살펴보면 억지스런 모습을 쉽게 발견할 수 있습니다.

일본은 1897년 5월 10일 커피농장에서 일하기 위한 인력이 멕시코로 건너간 이후 남미로의 본격적인 이민이 시작되었는데, 1907년에 코아우일라주의 에스페란자 탄광에서 일하기 위한 일련의 이민행렬이 일본을 떠났으나 열악한 노동환경으로 인해 많은 인원이 근무지를 이탈하는 일이 벌어지게 됩니다.

일본인 이민자들이 근무하던 곳은 멕시코가 아닌 미국인들이 경영하던 탄광이어서 그나마 나은 형편이었지만, 영화 마스크 오브 조로에 나오는 것과 같은 노동환경은 사람이 버티기엔 어려워서 고국을 떠난 일본 이민자들도 살기 위한 탈출을 감행할 수밖에 없었다는 것은 이해할 수 있습니다.

이렇게 근무지를 벗어난 일본인 이민자들은 이곳저곳을 떠돌면서 생활할 수밖에 없었지만 다행이라고나 할까요?

당시의 멕시코는 판초비야에 의한 멕시코혁명으로 어수선한 시기였던 관계로, 일본인들은 때론 정부군으로, 때론 혁명군에 가담하여 생명을 부지할 수가 있었습니다.

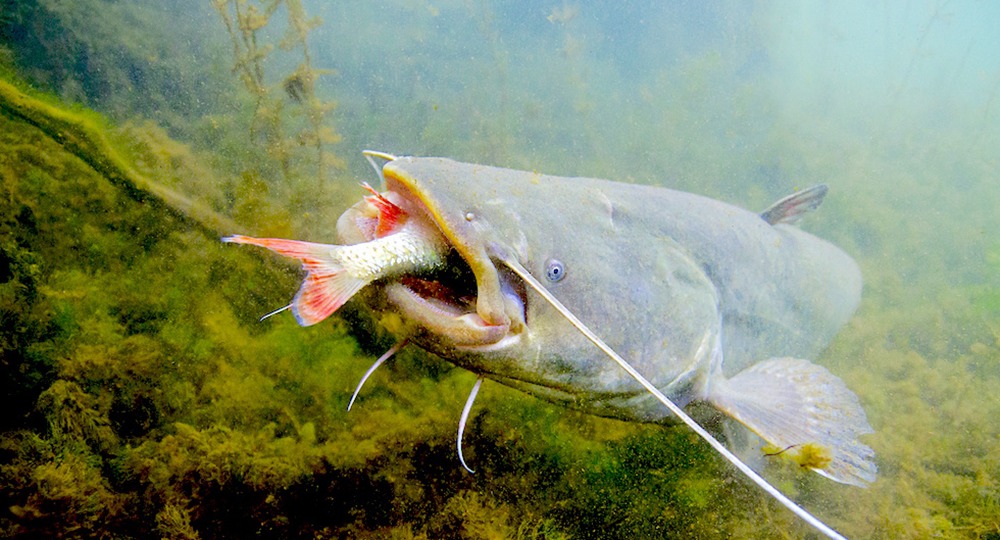

그러나 쿠바에 도착은 했지만 먹고 살길은 막막하던 차에, 쿠바의 근해에는 물고기가 엄청나게 많지만, 그걸 잡는 사람은 없는 것을 보고, 이걸 잡아서 내다 팔면 굶어 죽지는 않겠구나 하는 생각으로 일행과 함께 나무를 베어, 배를 만들어 물고기를 잡기 시작했다고 합니다.

이 모습을 지켜보던 돈 많은 사람의 투자를 받아 점차 그 규모가 확대되었고, 이런 과정에서 자연스럽게 쿠바인들에게 어업의 노하우를 전수하게 되었다고 합니다.

그러나, 조금 먹고살 만한 시기가 되자 2차 대전이 일어났고, 추축국이었던 일본의 국민이란 이유로 키타자키 또한 수용소에 끌려가는 처지가 되고 말았습니다.

그러나 많은 쿠바인들의 탄원에도 불구하고 키타자키는 풀려날 수 없었고, 카스트로가 정권을 잡고 난 이후에야 어업지도자의 신분으로 다시 일을 할 수 있게 되었지만 이미 그때는 그의 나이가 60을 넘긴 이후였지요.

키타자키는 자신의 힘만으로는 사업을 진행하기가 벅찼던 관계로 일본에서 두 동생을 불러들였고, 열심히 노력하여 쿠바 정부로부터도 인정을 받았다고 합니다.

키타자키란 한 인간의 노력과 관련해서는 그를 조명한 다큐멘터리를 쿠바 정부에서 제작할 정도였다고 하니 의심할 바는 아니란 생각입니다.

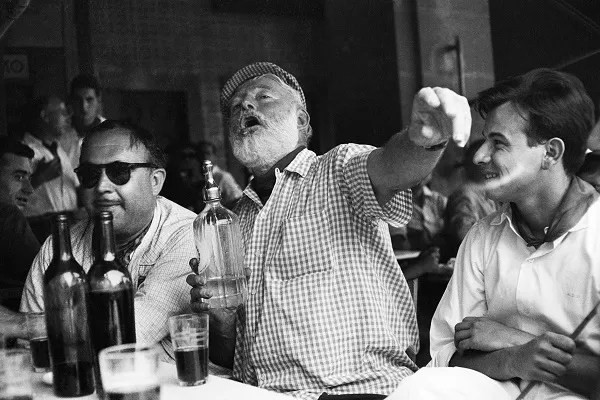

그런데, 키타자키가 쿠바에서 어업발전에 힘을 쏟고 있던 시기에 헤밍웨이 또한 쿠바에 있었고, 헤밍웨이가 자주 가던 사라고사란 레스토랑에서 찍은 사진에 일본인이 있는 것은, 헤밍웨이가 일본인에 대해 호감을 가지고 있었으며, 친밀한 관계를 맺고 있었던 증거라고 논문은 주장하고 있습니다.

하지만 사진 속의 일본인은 사라고사에서 웨이터로 근무하던 히타노란 이름의 일본인으로 헤밍웨이와는 친분이 없다고 뒤에서 슬쩍 언급하고 있습니다.

쿠바의 어업발전에 크게 기여를 한 키타자키가 전수한 어업기술은 일본의 잇뽄츠리라고 하는 것인데 이것을 바탕으로 헤밍웨이가 노인과 바다를 썼다고 히데오 야나기사와는 주장하고 있습니다.

혼란스러운 멕시코를 떠나 쿠바로 향했던 일본인들도 그토록 오랜 세월을 쿠바에서 지내리란 생각은 하지 못했겠으나 태평양전쟁과 연이은 미국과 쿠바의 관계악화로 인해 정착 아닌 정착을 할 수밖에 없었는데, 그 시간이 벌써 120년이 넘었다고 합니다.

1954년 노벨문학상을 수상한 헤밍웨이를 남미에서 활동하던 이자와 미노루란 이름의 일본인 학자가 찾아갔는데, 그때 헤밍웨이가 자신은 일본인에게서 낚시를 배웠고, 자기에게 낚시를 가르켜준 사람이 바로 키타자키라고 말했다고 합니다.

그러나, 전혀 근거가 없는 공허한 주장에 불과하며, 현지이름으로 마누엘로 불리던 키타자키를 만나기 전에, 이미 헤밍웨이는 현재가치로 5억 원에 달하는 돈을 에스콰이어로부터 원고료로 받아 그 유명한 필라(Pilar)라는 보트를 구입하였는데, 그런 헤밍웨이가 키타자키로부터 낚시를 배웠다고 주장하는 것은 지나쳐도 너무 지나친 것은 아닌가 생각됩니다.