영상으로 알아보는 붕장어의 먹이습성과 낚시채비

주말에 비가 내리는 것이 장마의 시작을 알리는 것인지? 벌써 바다를 향하고 있는 마음은 우울하기만 하다.

이제 본격적으로 시작되는 붕장어 낚시는 초보자들도 쉽게 할 수 있으며 점차 씨알이 굵어지는 계절이기 때문에 비교적 묵직한 손맛을 볼 수도 있다.

붕장어 낚시에 대해서는 지난 번 “초보자도 할 수 있는 붕장어 원투낚시”란 글을 통해 알아보았는데 오늘은 붕장어가 먹이를 섭취하는 모습의 영상을 보면서 입질과 채비에 대해서 생각해보도록 하자.

바람직한 일은 아니지만 일부에서는 아나고라고 하는 일본어을 그대로 사용하는 경우도 있는데 일본어 아나고(穴子)에 구멍(穴)이라는 한자를 사용한 것은 좁은 틈을 비집고 들어가는 붕장어의 습성에서 유래한 것이다.

붕장어를 잡기 위해 낚시를 할 때에는 무리를 이루어 생활하는 붕장어의 습성을 이용하여 입질을 받은 곳을 계속해서 공략하는 것이 좋으며 야행성인 붕장어낚시는 낮에도 잡을 수는 있지만 낚시하기에 좋은 시간은 해질 무렵부터 시작해서 야간이 좋은 조과를 보여준다.

통상적으로 사용하는 채비는 구멍봉돌의 외바늘 채비를 사용하는데 이것은 몸부림을 치면서 목줄을 감아버리는 붕장어의 특성 때문이다. 그리고 지난 글에서 붕장어의 입질은 명확하게 나타나지만 강력하지는 않다고 했는데 실제로 입질여부를 알아채지 못하는 경우도 종종 있다.

유튜브에 있는 아래의 영상을 보면 지렁이를 먹는 붕장어가 보이는데 지렁이를 뒤로 이동하면서 삼키는 붕장어 특유의 습성을 보여주고 있다.

이것은 우리가 입질이 왔다고 느낄 때는 붕장어가 뒤로 움직이면서 먹이를 삼키는 과정에 있다는 것이고 지렁이보다 큰 염장고등어를 미끼로 사용하는 경우에는 삼키기가 어렵기 때문에 입질이 더 명확하게 나타나므로 조과가 좋게 나타난다는 것을 알 수 있다.

이제 다음 영상을 보면서 또 다른 붕장어의 습성을 알아보도록 하자. 영상의 1분 50초 무렵부터 보면 미끼의 주변을 맴도는 붕장어의 모습이 보이지만 먹기까지는 1분 남짓한 시간이 걸림을 확인할 수 있다.

이것은 붕장어원투낚시에서 사용하는 채비와도 깊은 관계가 있는 붕장어의 습성을 잘 보여주고 있는데 붕장어의 먹이활동은 시각보다는 후각에 크게 의존한다는 것을 보여주는 것으로 시중에서 판매하는 기성채비보다 굵은 목줄을 사용하여도 큰 영향이 없다는 것과 형광튜브를 사용하는 것은 크게 효과를 보이지 않는다는 것을 이해할 수 있다.

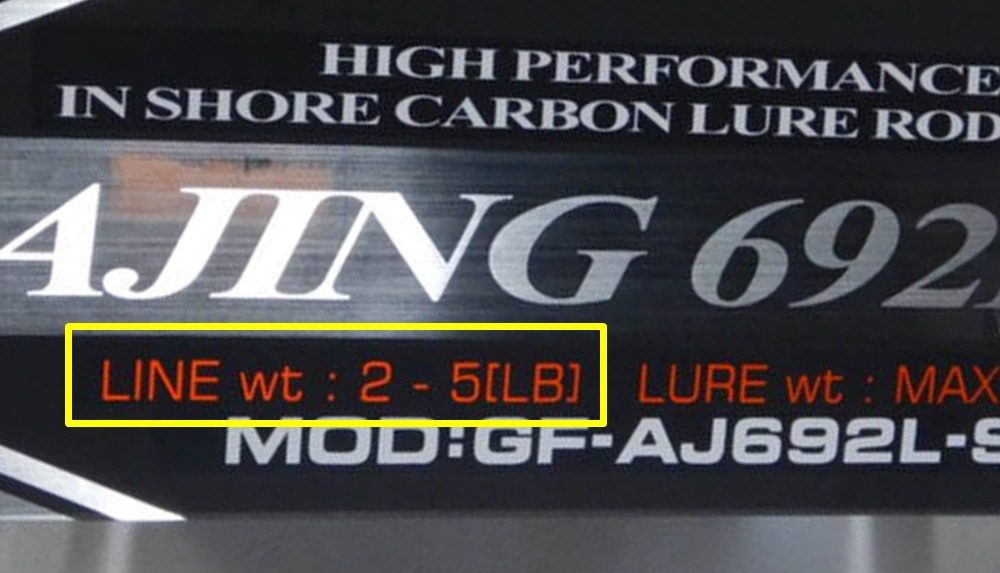

한 가지 아쉬움이 있다면 연해에서 잡히는 붕장어의 씨알이 갈수록 작아진다는 점인데 이것은 붕장어 개체수의 감소와도 연관이 있으므로 아래와 같은 사이즈는 반드시 목줄을 잘라 놓아주도록 해야 할 것이다.

참고로 우리나라에서도 이제 드물기는 하지만 잡히고 있는 붕장어의 종류로 검붕장어라고 하는 것이 있는데 학명이 ‘Conger japonicus’인 이것은 붕장어의 특성인 흰색의 점들이 선명하게 보이지 않는다는 특징을 지니고 있다.

그러나 인터넷에서 볼 수 있는 “검붕장어는 흰색의 반점이 없다“는 정보는 잘못된 것으로써 육안으로 쉽게 확인하기는 어렵지만 검붕장어도 분명히 측선에 흰색의 점들이 있고, 가장 큰 차이점은 붕장어가 측선과 등지느러미 사이에 흰색 점이 있는 반면에 검붕장어는 없다는 것이라고 할 수 있다.

붕장어보다 큰 검붕장어는 10㎏까지 성장한다고 하니 손맛은 가히 상상을 초월할 것 같지만 아직은 잡아본 경험이 없다.