2차 대전 당시 미 여군들이 빨간 립스틱을 발랐던 이유는?

빨간 립스틱은 1912년, 여성의 참정권을 적극 지지하던 엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)이 행진을 하는 여성들에게 나누어주면서부터 저항의 상징이자 여성들의 힘의 상징으로 알려지는데 큰 역할을 하였다.

엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)

그런데 엘리자베스 아덴을 소개하고 있는 국내 모 언론사의 기사를 보면 다음과 같은 내용을 볼 수 있다.

“세계 2차 대전 동안에 미국 여성들이 사회 진출을 시작했다. 엘리자베스 아덴은 여성들의 니즈가 바뀌고 있다는 것을 알아차렸다. 여군 유니폼 레드컬러와 매치되는 몬테수마 레드 립스틱을 만들어 애국적인 광고 캠페인을 진행했다.”

그러나 기자가 작성한 바와 같이 엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)이 여성들의 변화하는 니즈를 파악하고 여군 유니폼 레드컬러와 매치되는 몬테수마 레드 립스틱을 만든 것은 아니었다.

이 부분을 정확히 이해하려면 제2차 세계대전을 일으킨 아돌프 히틀러에 대한 얘기를 먼저 알아야만 하는데 이 점을 기자는 소홀히 했던 것으로 보인다.

아는 것처럼 미국이 2차 대전에 참가한 것은 1941년 12월 7일 진주만을 공격당한 것이 계기가 되었는데 참전하기 이전부터 군에 입대한 여성들은 빨간 립스틱을 바르는 것이 미군에서는 1941년에 의무화가 되었다.

이런 정책에 따라 탄생한 것으로는 엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)의 빅토리 레드(Victory Red)만 있었던 것은 아니고 헬레나 루빈스타인(Helena Rubenstein)의 레지멘탈 레드(Regimental Red) 등 다양한 제품들이 출시되었다.

또한 엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)이 여군 유니폼의 레드컬러와 매치 되는 몬테수마 레드 립스틱을 만들었다는 것도 100% 정확한 것이 아니라 절반만 맞는 정보라는 것을 지적하고 싶다.

그녀가 몬테수마 레드(Montezuma Red)를 만들게 되었던 계기는 미국 정부의 요청 때문이었는데 미국 정부는 엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)에게 립스틱과 네일 컬러에 대한 규정을 만들어줄 것을 의뢰했고, 그 결과 탄생한 것이 여군 유니폼의 빨간색 파이핑과 매치가 되는 몬테수마 레드(Montezuma Red)였던 것이다.

따라서 기사에서 적고 있는 것처럼 엘리자베스 아덴이 여성들의 변화하는 기호를 파악하여 제품을 만들었다는 것은 전혀 사실이 아닌 것이다.

그렇다면 미국 정부는 왜 여군들에게 빨간 립스틱을 바르도록 강제했던 것일까?

거기에는 2차 대전을 일으킨 아돌프 히틀러가 자리를 하고 있는데 이와 관련한 내용은 여성 저널리스트 레이첼 펠더(Rachel Felder)가 쓴 “빨간 립스틱: 뷰티 아이콘에 바치는 서정시(Red Lipstick : An Ode to a Beauty Icon)”란 책에 잘 나와 있다.

아돌프 히틀러는 “빨간 립스틱은 하수구에서 구출된 동물의 지방으로 만든 것”이라며 혹평을 하였다고 하며 미국의 화장품 전문 작가인 매들린 마쉬(Madeleine Marsh)의 말에 의하면 히틀러의 시골 휴양지를 방문하는 여성들은 과도한 화장을 해서는 안 되고 특히 빨간색 화장품을 사용해서는 안 되었는데 빨간 립스틱과 매니큐어를 바르고 방문한 여성은 단 한 명도 없었다고 한다.

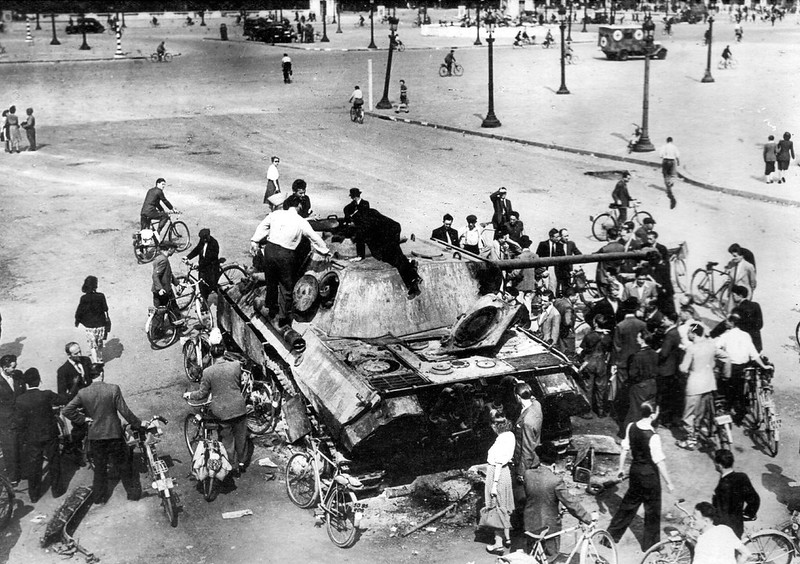

히틀러가 빨간 립스틱을 싫어한다는 것을 알게 된 연합국에서는 빨간 립스틱을 바르는 것을 애국심의 표현이자 파시즘에 반대하는 상징으로 적극 권장하거나 사용을 의무화하였던 것이라고 한다.

매들린 마쉬(Madeleine Marsh)의 말은 검증되지 않은 것이어서 사실로 받아들이기엔 한계가 있지만 전쟁기간 동안 물자가 귀했던 영국에서는 빨간 립스틱 대신 비트 쥬스로 입술을 물들였다고 하니 일견 일리도 있어 보이긴 한다.