여성으로 살기가 점점 어려워지는 대한민국

해마다 “세계 여성의 날”을 즈음하여 미국의 US News & World Report에서는 ‘여성들이 살기 좋은 나라(Best Countries for Women)’의 순위(1위부터 80위까지)를 발표한다.

금년에 발표된 결과를 보면 우리나라는 2018년의 27위에서 1계단 하락한 28위를 기록하였는데 이는 18위를 차지한 일본뿐만 아니라 26위를 차지한 중국에도 미치지 못하는 것임을 알 수 있다. 그러나 조사대상 80개국 중에서 28위를 기록하였다면 평균이상은 되니 괜찮은 것이 아닐까 생각할 수도 있지만 실상을 들여다보면 전혀 그렇지 못하다는 것을 알게 된다.

|

순위

|

국가명

|

2018년 대비

|

|

1위

|

스웨덴

|

▲1

|

|

2위

|

덴마크

|

▼1

|

|

3위

|

캐나다

|

▲3

|

|

4위

|

노르웨이

|

▼1

|

|

5위

|

네덜란드

|

▼1

|

|

6위

|

핀란드

|

▼1

|

|

7위

|

스위스

|

|

|

8위

|

호주

|

|

|

9위

|

뉴질랜드

|

|

|

10위

|

독일

|

|

|

11위

|

룩셈부르크

|

|

|

12위

|

벨기에

|

|

|

13위

|

영국

|

|

|

14위

|

프랑스

|

|

|

15위

|

아일랜드

|

|

|

16위

|

미국

|

|

|

17위

|

이탈리아

|

▲2

|

|

18위

|

일본

|

▼1

|

|

19위

|

스페인

|

▼1

|

|

20위

|

포르투갈

|

|

|

21위

|

싱가포르

|

▲1

|

|

22위

|

폴란드

|

▼1

|

|

23위

|

체코

|

|

|

24위

|

헝가리

|

|

|

25위

|

그리스

|

▲1

|

|

26위

|

중국

|

▼1

|

|

27위

|

크로아티아

|

▲6

|

|

28위

|

대한민국

|

▼1

|

|

29위

|

라트비아

|

|

|

30위

|

아랍에미리트

|

▼2

|

|

31위

|

불가리아

|

▼1

|

|

32위

|

슬로바키아

|

|

|

33위

|

슬로베니아

|

▲2

|

|

34위

|

리투아니아

|

|

|

35위

|

에스토니아

|

|

|

36위

|

루마니아

|

▼4

|

|

37위

|

러시아

|

▼6

|

|

38위

|

아르헨티나

|

▲1

|

|

39위

|

카타르

|

▼5

|

|

40위

|

브라질

|

▲2

|

|

41위

|

사우디아라비아

|

▲15

|

|

42위

|

태국

|

▼2

|

|

43위

|

이스라엘

|

▼7

|

|

44위

|

우루과이

|

▼7

|

|

45위

|

칠레

|

▼2

|

|

46위

|

베트남

|

▲6

|

|

47위

|

페루

|

▲17

|

|

48위

|

벨라루스

|

▼10

|

|

49위

|

말레이시아

|

▼1

|

|

50위

|

남아공화국

|

▼6

|

|

51위

|

코스타리카

|

▲6

|

|

52위

|

터키

|

▼2

|

|

53위

|

오만

|

▲11

|

|

54위

|

파나마

|

▼7

|

|

55위

|

필리핀

|

|

|

56위

|

인도네시아

|

▲5

|

|

57위

|

인도

|

▼7

|

|

58위

|

도미니카

|

▼17

|

|

59위

|

카자흐스탄

|

▲7

|

|

60위

|

멕시코

|

▼7

|

|

61위

|

에콰도르

|

▼16

|

|

62위

|

아제르바이잔

|

▼16

|

|

63위

|

모로코

|

▲6

|

|

64위

|

레바논

|

▲9

|

|

65위

|

이집트

|

▲13

|

|

66위

|

우크라이나

|

▼15

|

|

67위

|

앙골라

|

▼4

|

|

68위

|

세르비아

|

▼9

|

|

69위

|

요르단

|

▲5

|

|

70위

|

파키스탄

|

▲10

|

|

71위

|

스리랑카

|

|

|

72위

|

콜롬비아

|

▼2

|

|

73위

|

나이지리아

|

▲3

|

|

74위

|

이라크

|

|

|

75위

|

과테말라

|

▲2

|

|

76위

|

탄자니아

|

▼18

|

|

77위

|

튀니지

|

▼5

|

|

78위

|

이란

|

▼1

|

|

79위

|

가나

|

▼19

|

|

80위

|

미얀마

|

▼12

|

여성들이 살기 좋은 나라 상위 5개국을 보면 남녀평등지수가 높은 나라와 크게 다르지 않다는 것을 발견할 수 있는데 우리나라는 이런 모습과는 크게 차이를 보인다.

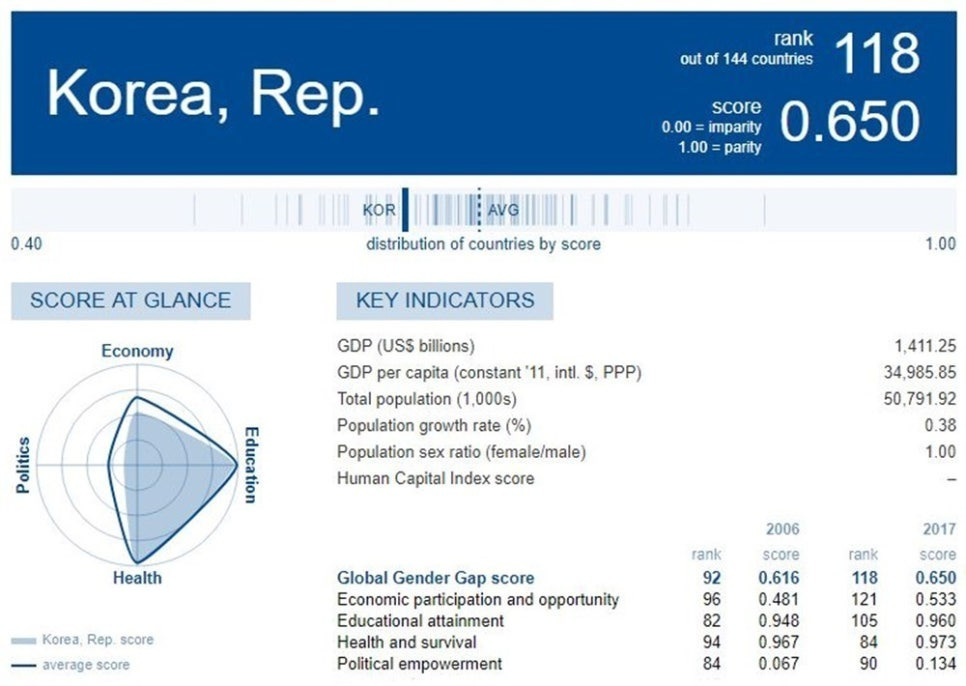

세계경제포럼(WEF)이 매년 발표하는 ‘남녀평등지수(Gender Gap Index)’를 보면 대한민국에서 여성으로 살아간다는 것이 점점 어려워진다는 것을 확인할 수 있는데 2006년에 전체 144개국 가운데 92위를 차지하였던 우리나라는 그 후 계속 하락하여 작년 2018년에는 115위를 기록하였다.

평균이하의 남녀평등지수를 보이는 우리나라는 평균수명과 건강이란 측면에서는 높은 점수를 받지만 남녀임금격차와 같은 경제적인 평가에서 낮은 점수를 받기 때문에 전체적으로 양성이 평등하지 못한 나라라는 평가를 받고 있는 것이며 이러한 문제에 대하여는 이미 “남녀 임금격차지수 부동의 1위를 고수하고 있는 대한민국”이란 글에서 살펴본 바가 있다.

인간으로서 당연히 누려야 할 권리를 단지 여성이라는 이유로 차별받아서는 안 된다는 것은 너무도 당연한 일이 아닐까?