굴(Oyster) 껍질에 찢겨 숨진 여성철학자 히파티아(Hypatia)

굴이 제철을 맞았다.

얼마 전 포스팅했던 “헤밍웨이의 유작(遺作) 파리는 날마다 축제(원제: A Moveable Feast)”에도 굴과 관련한 이야기가 나오는데 본문을 잠깐 인용하면 아래와 같다.

“약한 금속 맛과 함께 바다 냄새가 물씬 풍기는 생굴을 먹으면서 금속 맛이 차가운 백포도주에 씻겨 나가고, 혀끝에 남는 바다 향기와 물기를 많이 머금은 굴의 질감이 주는 여운을 즐기는 동안, 그리고 굴 껍데기에 담긴 신선한 즙을 마시고 나서 상쾌한 백포도주로 입을 헹구는 동안, 나는 공허감을 털어 버리고 다시 기분이 좋아져서 계획을 세우기 시작했다.”

“As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste that the cold white wine washed away, leaving only the sea taste and the succulent texture, and as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine, I lost the empty feeling and began to be happy and to make plans.”

헤밍웨이가 굴에서 느꼈다는 금속 맛은 철의 맛은 아닐 것이다. 왜냐하면 바다의 우유라고 하는 굴은 구리와 아연을 많이 함유하고 있어서 혀끝을 살짝 찌르는 쓴맛과 신맛은 구리 맛에 가깝다고 할 수 있을 테니 말이다.

오늘은 제철을 맞은 굴(Oyster) 껍질에 의해 피부가 벗겨지는 고통을 당하며 죽어야 했던(?) 그리스의 여성철학자 히파티아(Hypatia)에 관한 얘기를 해볼까 한다.

히파티아(Hypatia)가 활동했던 시기는 동로마 시대였고, 역사상 가장 먼저 굴 양식을 했던 것도 로마제국이기 때문에 그녀의 이야기를 하기에 앞서 먼저 굴 양식에 대한 역사를 간략하게 살펴보고 넘어가도록 하자.

굴의 양식이 시작된 것은 동양보다는 서양이 앞선 역사를 가지고 있다. 일본만큼이나 역사를 왜곡하기를 좋아하는 중국도 2천 년 이상의 역사를 가지고 있다고 주장하는 책들도 있지만 그것을 뒷받침할 수 있는 문헌은 제시하지 못하고 있다.

중국에서 굴의 양식에 관한 내용이 처음으로 나오는 것은 북송시대의 시인인 매요신(梅堯臣)이 쓴 오언절구인 식호(食蠔)이다.

식호(食蠔)란 제목은 글자 그대로 굴을 먹는다는 것인데 이 시는 매요신(梅堯臣)이 근무지를 옮기기 전에 휴가를 받아 친구와 여행 중에 들른 광동성 주강 하구의 어촌에서 난생처음으로 생굴을 먹고 그 맛에 놀란 것을 적고 있으며 그 중에는 굴 양식에 대한 정경을 묘사한 내용도 있다.

※ 성유(聖兪)는 매요신(梅堯臣)의 자다.

이번에는 서양의 역사를 둘러보자. 2017년 영국의 일간 텔레그래프는 기원전 55년 줄리어스 시저가 영국을 침공한 고고학적 증거를 발견함으로써 사실로 확인되었다는 보도를 하였다. 그런데 줄리어스 시저가 영국을 침략한 이유는 템즈강 유역에서 나는 굴을 원해서였다.

로마제국이 세력을 넓힐 수 있었던 이유 중에는 침략은 하더라도 약탈은 하지 못하게 명령함으로써 침략을 당한 나라들로부터 지지를 끌어낼 수 있었기 때문인 것도 있는데 약탈은 하지 않고 세금을 징수하는 방식을 사용하는 바람에 침략에 동원된 군인들은 식량을 알아서 조달해야만 했다. 그래서 그들이 진군하는 곳이 육상이면 밀을, 바다가 가까운 곳에서는 굴을 양식하면서 진군을 해나갔다.

그러나 굴 양식에 어떤 특별한 비책이 있었던 것은 아니고 갯벌에 굴을 뿌려 번식시키는 것이 전부였다. 아주 단순한 방법이긴 하지만 이것이 역사적으로는 최초의 굴 양식이다.

그러면 이제 오늘의 주인공인 그리스의 여성 철학자 히파티아(Hypatia)의 얘기를 해보기로 하자.

혹시 2011년에 우리나라에서 개봉되었던 영화 아고라를 보신 분들이 계실지 모르겠지만 이 영화가 바로 히파티아(Hypatia)를 주인공으로 만든 것이다.

그러나 히파티아(Hypatia)의 죽음에 관해서는 정확하게 남아있는 기록이 없다 보니 저마다의 상상력이 동원된 허구가 가미되어 있다.

영화에서는 폭도들이 히파티아를 붙잡아 그녀의 옷을 벗긴 다음, 칼로 피부를 도려내려 하는데 그때 포스터의 왼쪽에 있는 다보스가 나서서 더러운 이교도의 피를 묻혀서는 안 된다고 설득하자 폭도들은 돌을 던져 그녀를 죽이기로 하는 장면이 나온다.

그리고 돌을 구하러 폭도들이 나간 사이 다보스는 고통을 덜어주기 위해 히파티아를 질식시켜 숨지게 하고는 폭도들에게는 그녀가 기절했다고 하면서 돌아서는 모습으로 그려지고 있다.

그리고 그 뒤로 히파티아의 시신을 향해 돌을 던지는 폭도들의 모습이 나오고 이어서 그녀의 시신은 거리를 끌려다니다 불살라졌다는 자막과 함께 영화는 끝난다.

영화에서 그려지는 히파티아의 죽음에 대한 모습은 대부분 에드워드 기번(Edward Gibbon)이 쓴 책, 로마 제국 쇠망사(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)를 바탕으로 하고 있는 것으로 보인다.

에드워드 기번의 로마 제국 쇠망사가 끼친 영향이 너무도 크기에 국내 포털에도 “옷이 벗겨진 히파티아의 피부는 굴 껍데기로 찢겨나갔고, 피투성이가 된 그녀의 몸은 불속으로 던져졌다.”고 적고 있는 것을 볼 수 있다.

에드워드 기번(Edward Gibbon)

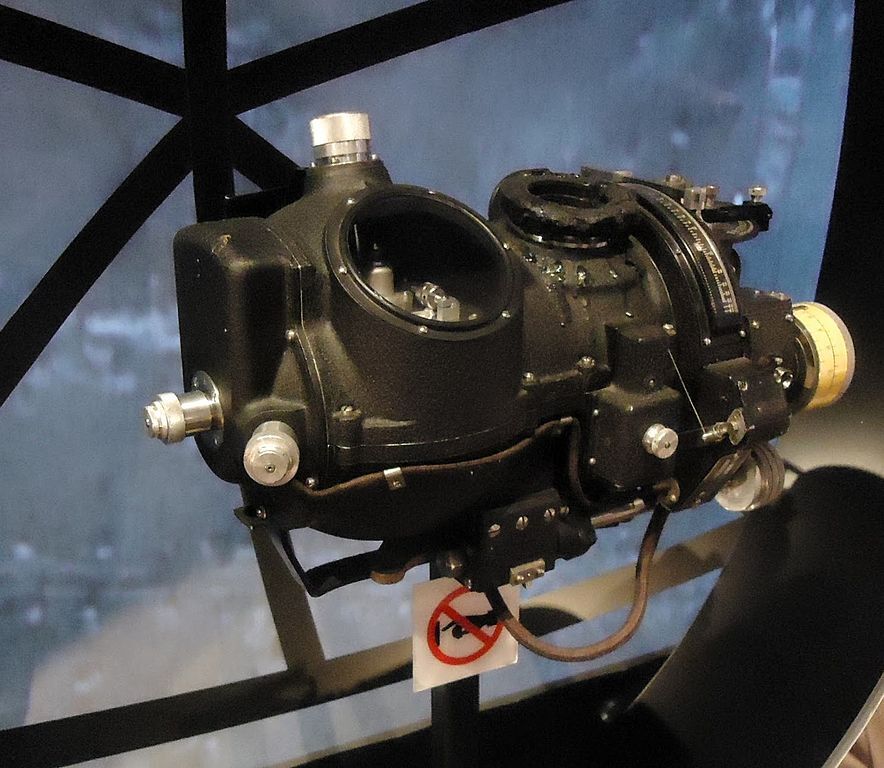

히파티아의 죽음에 대한 것은 4세기 후반 콘스탄티노플의 소크라테스라고도 부르는 소크라테스 스콜라스티쿠스(Socrates Scholasticus)가 쓴 책 ‘히파티아 살인(The Murder of Hypatia)’에 처음으로 등장하는데 영문판에서는 “그녀의 옷을 모두 벗기고 타일을 이용하여 살해했다(Where they completely stripped her, and then murdered her with tiles.)”는 부분이 있다.

여기서 사용된 타일(tiles)이 굴껍데기를 말하는 것인지는 정확하지 않음에도 많은 사람들이 그렇게 알고 있는 것은 바로 에드워드 기번(Edward Gibbon)의 상상력 때문이라고 할 수 있으며 나 또한 그렇게 생각하는데 에드워드 기번의 기록이 모두 거짓이라고 주장하는 대표적인 인물로는 미국인 신부 로버트 바론(Robert Barron)을 들 수 있다.

그렇다면 에드워드 기번(Edward Gibbon)은 무슨 근거로 히파티아가 굴껍질에 의해 피부가 벗겨지는 고통을 당했다고 주장한 것이었을까?

그것은 소크라테스 스콜라스티쿠스(Socrates Scholasticus)가 그리스어로 쓴 책에서 히파티아는 오스트라코이스(ostrakois)에 의해 살해되었다고 하는 것에 근거하는 것으로 보인다.

그리스어 오스트라코이스(ostrakois)는 굴껍데기를 뜻하는 것은 맞다. 그러나 그것은 현대 그리스어에 해당하고 이전에는 굴껍데기란 의미로 국한되어 사용된 것은 아니다.

1889년에 발간된 리들 앤 스콧의 희영사전에는 가장 첫 번째로 오스트라콘(ostrakon)을 의미한다고 적고 있다.

그리스어 오스트라콘(ostrakon)은 복수형이 오스트라카(ostraka)이며 깨진 도자기나 꽃병의 조각을 의미하며 투표를 할 때 투표용지로 사용되기도 했는데 체제에 위협적인 인물을 추방할 때 사용되었다고 해서 이 제도를 오스트라시즘(Ostracism: 도편추방)이라고 부른다.

이처럼 다른 어떤 동물의 껍질일 수도 있고, 깨어진 테라코타의 조각일 수도 있는 것을 굴껍데기로 단정지은 것은 에드워드 기번(Edward Gibbon)의 상상력이었고, 또 일반은 그것을 의심 없이 받아들인 결과 그리스의 여성철학자 히파티아(Hypatia)는 굴 껍데기에 의해 피부가 벗겨지는 고문을 받고 살해되었다고 알고 있는 것이다.

다음에는 히파티아의 살인에 동원된 파라발라니(Parabalani)에 대해서 알아보도록 하면서 글을 마친다.

파라발라니(Parabalani)를 짧게 소개하면 사회의 하층계급에서 선발된 사람들로 이루어진 조직으로 주교(主敎)의 경호임무를 수행하면서 때로는 상대방과의 폭력충돌에 동원되기도 하였는데 이들이 히파티아(Hypatia)의 살해에 동원되었던 것이었다.