아우슈비츠의 검투사

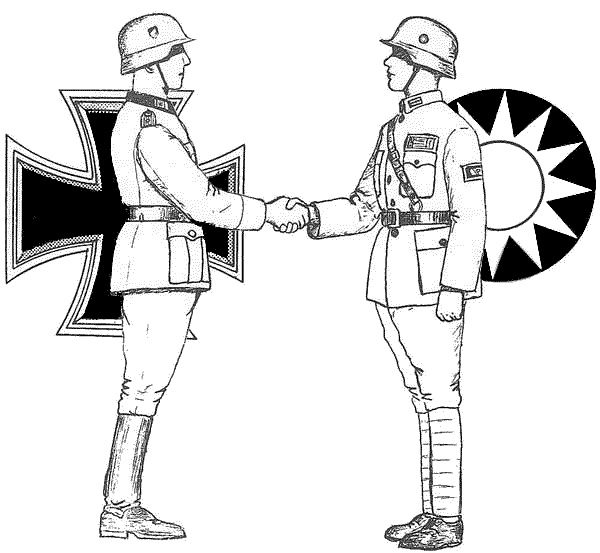

2020년 1월 27일은 아우슈비츠 강제수용소가 해방된 지 75주년을 맞은 날이었다. 그리고 며칠 전인 2월 19일은 제2차 세계대전 기간 동안 미국의 안보에 위협이 될 수도 있다는 이유로 미국에 거주하고 있던 12만 명의 일본계 미국인들을 강제로 수용하는 백악관 행정명령 9066호가 프랭클린 루즈벨트 대통령에 의해 1942년에 서명된 날이었다.

독일과 미국은 이에 대하여 피해자와 피해 당사국에 대하여 사죄하고 보상하는 노력을 하고 있는데 아우슈비츠에 대한 역사적 사실들은 잘 알려져 있으니 언급하지 않더라도 미국도 백악관 행정명령 9066호에 대하여 대통령들이 직접 나서 사과를 하고 경제적 보상을 하는 노력을 다하고 있다.

즉 1983년 미국의 ‘전시 시민이주 및 수용에 관한 위원회’ 정도로 번역할 수 있는 CWRIC(Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians)는 “백악관 행정명령 9066호는 군사적 필요성에 의해서 정당화 될 수는 없는 것으로 강제수용의 결정은 인종차별과 전쟁 히스테리 및 정치적 지도력의 실패로부터 비롯된 것이다.”는 결론을 내리고 생존자들의 피해보상을 위해 1인당 2만 달러의 보상금을 지급할 것을 연방의회에 권고하게 된다.

이에 따라 1988년 8월에는 레이건 대통령이 공식사과를 하고 2만 달러의 보상금을 지급함과 함께 일본계 미국인들을 강제로 수용한 역사적 사실을 미국의 학교에서 가르치기 위한 12억5천만 달러의 교육기금이 조성되었으며 1992년에는 조지 부시 대통령이 국가를 대표해 사과하기도 하였다.

하지만 일본은 사과는커녕 독도를 일본 땅이라고 우기는 다케시마의 날 행사를 금년 2월 22일에도 개최하였으니 이를 바라보면서 치미는 분노를 억제할 수가 없다.

1940년 6월 14일 가톨릭 사제와 유대인을 포함한 폴란드의 정치범 728명이 최초로 아우슈비츠에 수용된 이후, 많은 수의 유대인들이 강제로 수용된 공식적인 기록에 대하여는 역사가들의 견해가 엇갈리고 있으나 가장 최근에 발간된 책(999: The Extraordinary Young Women of the First Official Jewish Transport to Auschwitz)에 의하면 1942년 3월 27일, 주로 10대와 20대로 이루어진 997명의 유대인 여성들이 수용되었던 것이 최초의 유대인 집단수용이었다고 한다.

999명의 독일여성 죄수들이 999명의 슬로바키아 유대인 여성들을 감시하도록 하는 히믈러의 명령과는 달리 997명의 유대인여성들이 아우슈비츠에 도착한 이래 수많은 유대인들이 목숨을 잃어야 했던 아우슈비츠의 이야기는 우리에겐 영화 쉰들러 리스트로 잘 알려져 있다.

죽음의 공포 속에서 하루하루를 연명했던 아우슈비츠 수용자들의 이야기 중에서 권투(복싱)를 소재로 한 영화가 아우슈비츠 강제수용해방 75주년을 맞아 금년 가을에 개봉된다는 소식이다.

권투를 소재로 한 아우슈비츠에 관한 영화로는 가깝게는 2013년의 빅터 영 페레즈(Victor Young Perez)가 있는데 이 영화는 세계 플라이급 챔피언을 지냈던 빅터 페레즈가, 유대인이라는 이유로 1943년 10월 10일 아유슈비츠에 수용되어 경험한 실화를 바탕으로 알제리 출신의 자크 와니쉐(Jacques Ouaniche) 감독이 연출하였으나 영화는 폭망하고 말았다.

영화 빅터 영 페레즈(Victor Young Perez)

실제의 빅토르 페레즈(Víctor Pérez)

그리고 2020년 9월에 개봉할 가칭 “아우슈비츠의 검투사(Gladiator of Auschwitz)”를 연출한 폴란드의 영화감독 마치에 바르체브스키(maciej barczewski)는 할아버지가 아우슈비츠에 수용된 경험을 가지고 있다고 하는데 공식적인 영화제목은 영어로는 챔피언(Champion)을 뜻하는 폴란드어인 미스츠(Mistrz)가 될 것이라고 한다.

영화는 영국의 잭 페어웨더(Jack Fairweather)가 2019년에 발간한 책(The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero Who Infiltrated Auschwitz)을 기초로 하고 있는데 책의 제목에 지원자(Volunteer)라는 뜻을 가진 단어가 들어간 이유는 책의 주인공인 폴란드의 기병대장이었던 필레츠키(Pilecki)는 아우슈비츠에 대한 정보를 수집하고 저항운동을 위한 조직을 만들기 위한 계획에 자발적으로 참여하여 아우슈비츠에 수용되었기 때문이다.

이런 비톨트 필레츠키(Witold Pilecki)와 손잡고 저항운동에 동참했던 폴란드인이 바로 영화의 주인공인 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)란 인물이다.

1917년 4월 8일 바르샤바에서 태어난 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)는 20살에 밴텀급으로 권투를 시작하였으며 2차 대전의 시작으로 독일군이 바르샤바로 진군하자 포병에 입대하여 참전하게 된다.

그리고 폴란드가 독일에 항복을 하자 프랑스로 가서 저항운동에 참가하였으며 그 과정에서 헝가리와 유고슬라비아의 국경부근에서 체포되어 1940년 6월 14일 최초로 아우슈비츠에 수용되었던 728명 중의 한사람에 포함되게 된다.

아우슈비츠에 수감된 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)는 수용소의 독일군들을 위한 오락행사로 마련했던 권투경기에 나서게 되었는데 제일 첫 번째로 겨루었던 상대는 독일의 복싱대회에서 미들급 2위를 차지한 경력이 있는 발터 듀닝(Walter Dünning)이란 사람이었다.

당시 두 사람의 체중은 발터 듀닝(Walter Dünning)이 70㎏, 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)가 40㎏이었다고 하니 결과는 불 보듯 뻔한 것이었지만 예상과는 달리 타데우스는 발터를 이기고 부상으로 받은 빵 한 조각과 마가린을 동료 수용자들과 나눌 수 있었다고 전해진다.

이후 모두 37차례의 경기를 치루었던 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)는 네덜란드계 유대인이었던 린 샌더스(Leen Sanders)에게 유일한 패배를 당했다고 하는데 그와의 재대결에서는 승리한 것으로 전해지고 있다.

타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)보다 10살이 많았던 린 샌더스(Leen Sanders) 또한 전직 권투선수였는데 네덜란드의 미들급 챔피언을 7차례나 방어한 전적을 가지고 있었으며, 그 또한 부상으로 받은 음식들을 동료 수용자들과 나누었던 것으로 알려지고 있으며 2018년, 네덜란드복싱협회는 그를 전쟁영웅으로 기념하는 행사를 개최하기도 하였다.

아무튼 아우슈비츠에서 37회의 경기를 치러 단 한 번의 패배만을 기록하였던 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)는 함부르크에서 남동쪽으로 15㎞ 떨어진 곳에 있던 노이엔감메(Neuengamme)수용소로 이송된 뒤에도 20차례나 더 경기를 가졌다고 한다.

그 뒤 우리에게는 안네의 일기로 유명한 안네 프랑크가 수용되었던 베르겐 벨젠(Bergen-Belsen)수용소로 이송되어 수용생활을 하던 중, 1945년 4월 15일 영국군에 의해 해방된 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)는 폴란드의 제1기갑사단에서 스포츠 코치로 활동하다가 체육교사가 되어 청소년들을 위해 헌신하였다고 한다.

1991년 4월 17일, 세상을 떠난 그의 일대기가 영화로 만들어지는 것은 이번에 폴란드의 영화감독 마치에 바르체브스키(maciej barczewski)가 만드는 것이 처음은 아니다.

타데우스와 그의 딸 엘레노라

1962년에 슬로바키아의 영화감독 피터 솔란(Peter Solan)이 복서와 죽음(Boxer and Death)이란 제목으로 타데우스 피에트르지코브스키(Tadeusz Pietrzykowski)의 아우슈비츠에서의 생활을 영화로 만들었고, 이에 영감을 받았던 미국의 로버트 영( Robert M. Young)감독은 또 다른 아우슈비츠의 수용자로서 권투경기를 가졌던 그리스계 유대인 살라모 아루치(Salamo Arouch)의 이야기를 소재로 영화를 제작하기도 하였다.

트라이엄프란 제목으로 국내에 개봉되었던 영화는 로버트 영( Robert M. Young)감독이 연출하고, 우리에게 친숙한 배우인 윌리엄 데포가 주연을 맡았으나 흥행은 쪽박을 차고 말았다.

이번 가을에 개봉되는 영화도 작품성이나 흥행 면에서는 그리 큰 기대가 되지는 않으나 아우슈비츠를 소재로 한 영화들이 계속해서 만들어지고 있다는 점만은 높이 평가하고 싶다.

이런 영화를 바라보면서 드는 생각은 진실을 은폐하고 왜곡하려는 일본에 맞서기 위해서라도 창작자들의 상상력과 활동을 지원하는 정부차원의 노력이 계속되어야 한다는 것이다.

일본의 패망과 함께 귀국길에 올랐던 조선인들을 태웠던 귀국선 우키시마호의 침몰사건은 아직도 그 진상이 규명되지 못하고 있으며 일본은 이와 관련한 자료의 공개를 지금까지도 하지 않고 있다.

언젠가 일본의 만행을 소재로 한 영화가 아카데미 작품상 후보에 오르게 된다면 수상을 저지하기 위한 일본넘들의 발악은 극도에 달할 것인데 하루빨리 그런 날이 왔으면 좋겠다.