미국의 대통령선거가 끝나면서 퇴임하게 될 트럼프가 맞게 될 각종 민·형사 소송과 관련하여 워터게이트사건(Watergate Case)으로 미국 역사상 최초로 사임한 대통령이란 기록을 남긴 제37대 대통령 리차드 닉슨이 언론에 소환되고 있다.

오늘은 정치적인 이슈보다는 닉슨 대통령 덕분에 펩시콜라가 한때는 세계 제6위의 해군력을 보유할 수 있었던 얘기를 해볼까 한다.

1950년대는 미국과 소련의 냉전이 치열했던 시기였는데 양국은 긴장완화를 위해 문화를 교류하기로 하고 1958년에 미소문화협정을 체결하였다.

그리고 그 결과로 1959년 6월에는 뉴욕에서 소련의 박람회가 개최되었으며 다음 달인 7월에는 모스크바에서 미국박람회가 개최되었는데 이곳에서 당시 미국의 부통령이었던 닉슨과 소련공산당 서기장이었던 소련의 흐루쇼프가 벌인 논쟁은 세간의 많은 화제를 낳았다.

당시 두 사람의 논쟁은 녹화되어 미국과 소련에서 방송되었는데 박람회장에 지어진 모델하우스의 부엌에서 논쟁을 한 것에서 유래하여 부엌 논쟁(Kitchen Debate)이라고 이름이 붙었다.

당시 흐루쇼프는 “닉슨의 손자는 공산주의 체제에서 살 것”이라고 주장했고, 닉슨은 이를 맞받아 “흐루쇼프의 손자는 자유체제에서 살 것”이라고 주장했는데 흐루쇼프(니키타 흐루쇼프: Nikita Khrushchev)의 아들인 세르게이 흐루쇼프가 소련의 붕괴로 1991년에 미국으로 이주하였고 1996년에는 귀화를 했기 때문에 닉슨의 주장이 옳았다고 봐야 하는 것일까?

아무튼 두 사람의 논쟁이 큰 화제를 불러일으켰던 것은 사실이었고 그 뒤에는 또 하나의 화젯거리가 자리하고 있었는데 그 주인공이 오늘 얘기의 주제인 펩시콜라다.

모스크바에 지어졌던 미국의 박람회장에는 디즈니를 비롯하여 IBM 등 굴지의 기업들과 함께 펩시콜라도 부스를 설치하고 있었고 이때 펩시의 전시장을 총괄하던 인물인 로버트 켄달(Robert Kendall)은 닉슨의 친구이자 지지자였다.

좌측: 로버트 켄달 우측: 닉슨 대통령

그리고 닉슨과 흐루쇼프가 만나기로 되어있던 전날 로버트 켄달(Robert Kendall)은 모스크바 주재 미국대사관에서 닉슨을 만나 당일 흐루쇼프를 펩시콜라의 전시부스로 데리고 와줄 것을 부탁한다.

당시 펩시콜라 내부에서는 해외시장확대에 회의적이었으나 켄달은 펩시콜라를 대대적으로 홍보할 수 있는 기회임을 확신하고 친구인 닉슨에게 흐루쇼프를 데리고 와줄 것을 부탁하였고 미국과 소련의 물로 만든 2종류의 펩시콜라를 준비해두었다.

당일 모스크바는 7월로 더운 날씨였으며 펩시의 부스를 찾은 흐루쇼프가 미국의 물과 소련의 물로 만든 2종류의 펩시콜라를 마시고 “소련 물로 만든 것이 더 맛있다.”고 발언하는 모습은 보도진의 카메라 플래시 세례를 받았고 공산주의자인 흐루쇼프가 자본주의의 상징인 콜라를 마시는 장면은 전 세계에 퍼져 펩시콜라의 광고효과는 그야말로 대박을 치는 결과를 가져왔다.

그리고 1971년이 되면서 로버트 켄달(Robert Kendall)은 펩시콜라의 CEO에 취임을 하게 되었는데 그의 절친이자 그가 후원하던 닉슨은 미국의 제36대 대통령이 되어있었다.

이런 두 사람의 관계를 정경유착(政經癒着)이라고는 하지 못해도 닉슨과 켄달의 이해관계가 맞아떨어진 것은 틀림없었는데 닉슨은 냉전 완화정책으로 소련과의 교역을 확대하려 하고 있었고 켄달은 소련이라는 거대한 시장을 발판으로 코카콜라를 압도하려는 목표를 가지고 있었다.

그리고 닉슨의 전폭적인 지지를 등에 업은 펩시는 당시 소련 최고지도자였던 레오니트 브레즈네프와의 협상 끝에 소련에서 콜라를 독점판매할 수 있는 권한을 얻게 된다.

그런데 소련의 루블화는 외화로 환전할 수 없었으며 소련을 제외한 외국에서는 사용할 수도 없었을 뿐만 아니라 소련은 미국의 달러로도 지불할 수 없다는 큰 문제에 봉착하게 된다.

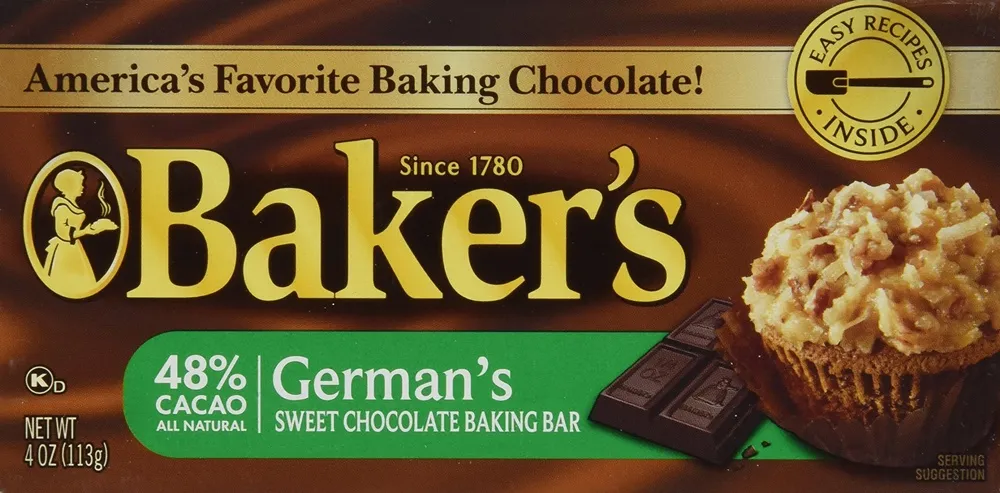

그래서 짜낸 방법이 펩시콜라를 소련정부가 생산하고 있던 보드카인 스톨리치나야(Stolichnaya)와 물물교환 방식으로 거래하기로 하였으며 펩시는 당연히 미국 내에서 스톨리치나야(Stolichnaya)를 독점판매할 수 있는 권리를 가지게 되었다.

1974년 노보로시스크에 최초로 음료를 병에 담는 공장인 Bottling Plant가 세워졌고 이곳에서는 미국에서 보낸 펩시콜라의 원액에 소련의 물과 탄산가스를 더하여 완제품을 생산하기 시작했는데 이것은 공산주의 국가인 소련에서 제조되고 판매된 최초의 자본주의 소비재가 되었다.

하지만 펩시와 소련이 맺었던 계약이 완료되는 시점인 1989년은 소련의 정세가 극적으로 변하는 격동의 시기였다.

당시 소련공산당의 서기장이었던 미하일 고르바초프는 개혁정책을 추진하고 있었고 글라스노스트와 페레스트로이카의 일환으로 소비재를 수입하여 소련경제와 국민들의 생활수준을 향상시키려 노력하고 있었다.

한편 펩시는 소련에서의 사업을 확대하여 26개의 공장을 증설하고 30억 달러의 매출을 올리는 목표를 세우고 있었는데 그 한 가지 방법에는 당시 보유하고 있던 피자헛을 소련에 진출시키는 것도 포함되어 있었다.

그러나 소련 루블화의 가치는 국제시장에서 현저하게 낮은 가치를 형성하고 있었고 물물교환하던 스톨리치나야(Stolichnaya)는 판매되는 펩시콜라의 양을 충당하기에는 부족하다는 것이 큰 문제였다.

뿐만 아니라 1979년에 소련이 아프가니스탄을 침공하면서 미국에서는 스톨리치나야(Stolichnaya) 불매운동이 전개되어 매출은 급격히 하락하게 되는 일이 발생했다.

그럼에도 불구하고 소련의 콜라사랑 열기는 식을 줄을 몰라서 펩시와의 거래를 지속시키기 위해서는 펩시가 서방세계에 판매할 수 있는 또 다른 무언가를 소련으로서는 제공하지 않으면 안 되는 상황에 놓이게 된다.

그러나 경제불안이 계속되던 소련으로서는 서방국가에서 판매될만한 소비재를 찾는다는 것은 불가능했고 단 한 가지 예외적인 것이 있다는 것을 깨닫게 되었는데 그것이 바로 냉전시대의 막대한 군사비로 인해 군에서 과도하게 보유하고 있던 군사장비였다.

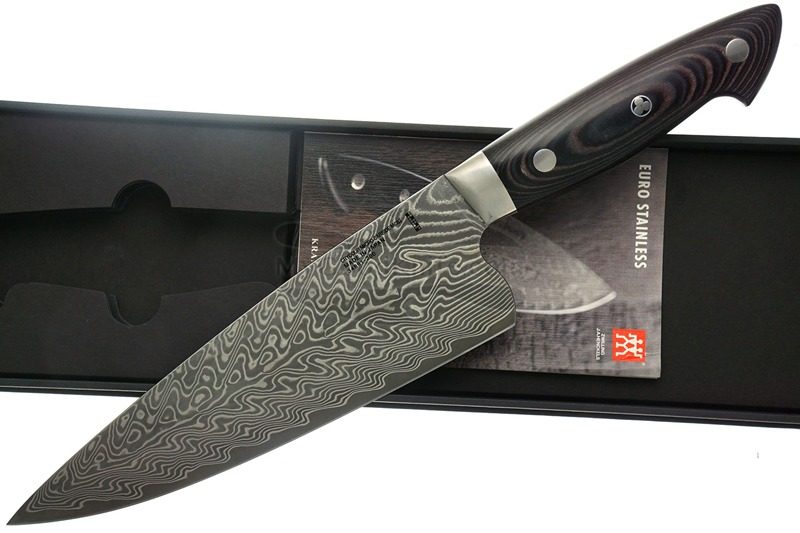

그리고 1990년, 마침내 소련은 17척의 디젤잠수함을 비롯하여 순양함, 구축함, 프리깃함 및 민간유조선을 펩시에 인도하기로 하는 계약을 체결하게 되었는데 당시 펩시가 소련과 체결한 계약의 내용은 소련에 피자헛 매장을 개설할 수 있는 허가와 함께 2000년까지 3억 달러의 펩시콜라를 제공한다는 것이었다.

이렇게 하여 졸지에 펩시는 세계 6위의 해군을 보유하게 되었던 것이다. 그러나 유조선을 제외한 배들은 사용하기에는 심각한 상태여서 펩시는 유조선은 임대하다가 나중에는 노르웨이에 팔고 잠수함과 20척의 군함은 모두 고철로 스웨덴의 조선소에 판매하게 된다.

다시 맺은 계약에 의해 모스크바에 2개의 피자헛 매장을 개설하였고 고르바초프가 피자헛에서 정치광고를 찍으면서 펩시의 앞날은 탄탄대로일 것 같았지만 고르바초프의 개혁·개방정책은 소련의 붕괴를 가져왔고 펩시와 구소련 간에 맺었던 계약은 너무 불공정하다는 소련의 판단에 따라 펩시의 독점권은 막을 내리게 되었으며 인플레와 민영화의 과정에 잽싸게 올라탄 코카콜라는 단돈 1센트에 공장을 인수하고 특별히 제작한 코카콜라를 러시아의 우주정거장에 보내는 등 활발한 마케팅에 나섰고 마침내 1996년에는 러시아에서 펩시를 추월하게 되었다.

언젠가 펩시의 이사회에서 조지 부시 행정부의 안보담당보좌관이었던 브렌트 스코크로프트(Brent Scowcroft)를 만난 로버트 켄달(Robert Kendall)은 이렇게 말했다고 한다.

내가 당신들보다 먼저 소련을 무장해제시켰어.(I’m dismantling the Soviet Union faster than you are.)