태클 밸런스 그리고 스플릿 링(split ring)

흔히들 말하는 “태클 밸런스”라는 것은 로드와 릴의 무게를 더한 전체적인 중량의 중심, 즉 무게중심을 표현할 때 사용하고 있습니다.

그러나 이것은 정확한 것이 아니며 태클 밸런스라는 것은 물고기의 입에서부터 → 바늘 → 목줄(쇼크리더) → 원줄 → 드랙 → 로드로 전해지는 전체적인 토탈 밸런스를 말하는 것입니다.

전체적인 맥락에서 운용하는 장비의 균형(태클 밸런스)을 맞추는 것이 중요하며, 이에 따라 농어루어에서는 쇼크리더의 강도는 얼마로 할지, 훅의 크기는 얼마로 할지 등등 세부적인 채비를 결정하게 되는 것입니다.

낚시에서 초보자들과 숙련된 분들의 조과가 차이 나는 가장 큰 이유는 이런 전체적인 밸런스에 맞추어 바늘(훅)과 라인의 크기와 굵기 등, 세부적으로 균형감 있는 준비를 하는가, 하지 않는가에 의해서 생긴다고 할 수 있습니다.

농어루어에서는 “라인 시스템”을 비롯하여 세부적이고 많은 정보들이 존재하지만, 중요한 것임에도 불구하고 많은 분들이 인식하지 못하고 있는 것들도 많은데 오늘은 그 중에서 스플릿 링(split ring)에 대하여 얘기를 해볼까 합니다.

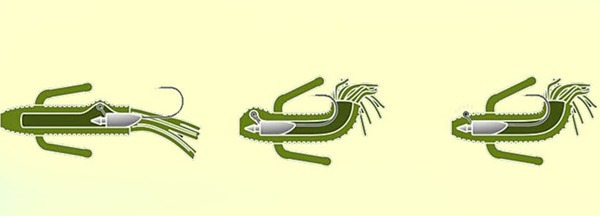

스플릿 링이란 대부분의 더블 훅을 제외하고는 훅(hook)을 루어에 직접 연결하지 못하기 때문에(연결할 수 없는 더블 훅도 있음) 사용하는 열쇠고리와 같은 것으로 루어의 아이(눈)와 훅을 연결해주는 것입니다.

이런 스플릿 링의 기능은 몇 가지로 요약할 수 있는데

① 훅의 자유스러운 움직임 연출

② 연결을 쉽게 하기 위한 기능

③ 강도의 유지

④ 밸런스의 조절

⑤라인(낚싯줄)의 보호라고 할 수 있습니다.

① 훅의 자유스러운 움직임 연출

스플릿 링이 장착된 훅은 빙글빙글 돌면서 아주 많이 움직이게 되는데 이것은 물과 함께 먹잇감(루어)을 흡입하는 농어에게는 가장 먼저 흡입 되는 것이 바로 훅(hook)으로 이것이 고정되어 있으면 미끼(루어)가 부드럽게 입속으로 들어가지 않을 수도 있게 됩니다.

그렇기 때문에 농어를 잡기 위한 99%의 채비는 스플릿 링을 사용한 유동적인 것이며, 바로 이런 점 때문에 훅과 루어의 아이(눈) 사이에서 동일하게 움직일 수 있는 크기의 스플릿 링을 사용하는 것이 중요한 요소임을 알 수 있지만, 대부분의 사람들이 간과하고 지나치고 있습니다.

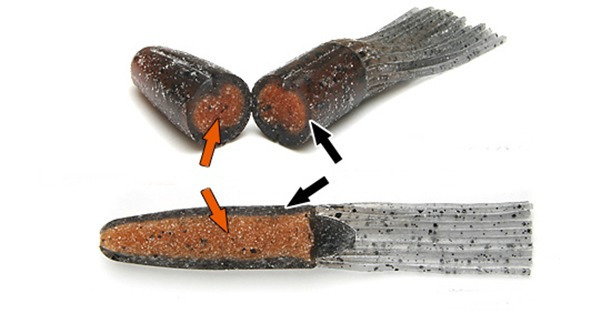

② 훅의 연결을 쉽게 하기 위한 기능

초보자분들로부터 간혹 받는 질문 가운데 하나가 바로 “앞부분이 구부러진 플라이어는 어디에 사용하는가?”라는 것입니다. 이것은 사진과 같이 스필릿 링을 쉽게 벌려서 훅의 교환을 간편하게 하기 위한 것입니다.

이와 같은 스플릿 링이 없다면 훅을 교체할 경우에는 무조건 훅을 끊지 않으면 안 되는 불편함이 있는데 스플릿 링을 사용함으로써 간편하게 훅을 교체할 수 있게 되는 것입니다.

③ 강도의 유지

사용하는 훅은 크기가 다양하고, 크기에 따라 강도가 다르기 때문에 사용하는 스플릿 링도 사이즈에 따라서 강도가 다릅니다.

각각의 루어에는 적합한 훅이 있고, 적합한 훅에는 적합한 스플릿 링이 있는 것인데 훅과 스플릿 링의 크기를 맞게 운용하지 않으면 스플릿 링이 벌어지는 현상이 나타날 수도 있습니다.

④ 밸런스의 조절

초보자들에게는 이해가 가지 않을 수도 있겠지만 스플릿 링의 크기를 변경하는 것은 루어의 액션에도 큰 차이를 가져올 수 있습니다.

루어의 액션을 조절하는 것과 훅의 무게를 조절하는 것은 많이들 이해하고 있으나 스플릿 링의 크기도 변경해야 한다는 것은 많은 분들이 인식하지 못하는 부분입니다.

스플릿 링이 커지게 되면 무게는 문제가 없다고 하더라도 움직이는 폭이 커지기 때문에 훅이 루어와 얽히게 되는 현상이 쉽게 일어날 수 있습니다. 그러나 농어루어에서 사용하는 스플릿 링의 사이즈는 선상지깅의 경우와 같이 다양하지 않고 대부분 2가지 크기를 사용하기 때문에 더욱 소홀히 지나치는 부분인데 아래에서 좀 더 상세히 알아보도록 하겠습니다.

⑤라인(낚싯줄)의 보호

스푼에 라인을 직접 연결하면 라인의 손상이 와서 끊어질 수 있는데 이럴 경우 스플릿 링을 사용함으로써 라인을 보호할 수 있습니다.

이상과 같이 알아본 스플릿 링은 모양에 따라 구분하기도 하고 만드는 재질과 가공방법에 따라 구분하기도 합니다.

스플릿 링의 크기는 #1, #2, #3 등으로 표시되는데 숫자는 스플릿 링의 내경(mm)이라고 단정적으로 말하는 것은 정확한 것은 아니지만 대략적으로 그렇다고 보면 무방하며 크기와 중량은 업체별로 다를 수가 있습니다.

농어루어에서 사용하는 스플릿 링의 크기는 #2, #3, #4가 가장 많으며 사용빈도는 #3→ #2 → #4의 순서라고 보시면 무리가 없고 사악한 가격으로 유명(^^)한 열파 140과 같은 큰 것에서부터 8cm 정도의 작은 루어까지 두루 사용되는 농어루어의 표준이라고 해도 과언이 아닙니다.

이런 스플릿 링을 대신 하여 근래에 와서는 여러 가지 형태의 스냅을 사용하기도 하는데 스냅을 사용하는 경우에는 스플릿 링을 사용하지 않는 것이 자연스러운 루어의 움직임을 연출하는데 좋습니다.

“작은 차이가 명품을 만든다”는 광고카피가 있는데, 이와 마찬가지로 작은 차이가 조과에 큰 영향을 끼친다는 사실을 인식하고, 조금 더 부지런한 현장에서의 대응과 준비를 게을리 한다면 고수로 가는 길은 멀기만 할 뿐이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.