원투낚시에서 흔히 부르고 있는 경질과 연질로드에 대해서는 우선 개념의 정립이 명확하지 않은 점이 있고 업체마다의 상대적인 차이도 있는 것이 사실이다.

사람에 따라서는 25호 이하의 추를 사용하는 로드를 연질, 그 이상의 경우에는 경질이라고 하기도 하지만 그것은 정확한 설명이 아니다.

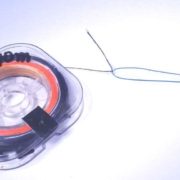

그림에서 보는 것처럼 추를 달지 않은 상태에서의 휨새도 다르고 추를 달았을 경우의 로드의 휨새도 다를 수가 있는데 이 차이는 같은 규격의 로드라고 해도 업체마다 다를 수가 있으므로 단지 사용하는 추의 무게에 따라서 경질이냐 연질이냐를 구분하는 것은 맞지 않다.

그러나 진출식의 경우에는 연질, 꽂기식의 경우에는 경질 로드라고 봐도 무방하다.

※ 진출식은 연질, 꽂기식은 경질이라는 이분법적인 분류와 경질 로드는 입질파악이 쉽지 않다는 것도 반드시 정확한 것은 아니다. 진출식의 경우에도 추 부하를 40호까지 견디는 것도 있고 꽂기식이라고 해도 그라스 팁 같은 경우에는 아주 작은 고기의 입질도 놓치지 않을 수 있다.

로드의 휨새가 크지 않은 경질 로드의 경우에는 입질의 유무를 정확하게 파악하기 곤란한 단점이 있다. 따라서 나는 로드의 추천을 부탁 받을 경우에 경험이 없는 분들에게는 꽂기식의 로드를 추천하지 않고 무조건 진출식 로드의 사용을 권유한다.

원투낚싯대의 선택에서 가장 주의해야 할 부분이 로드의 딱딱함, 즉 硬度(경도)다. 위에서 본 사진에서와 같이 동일한 무게의 추를 달아도 휨새는 업체마다 다른데 이것은 탄소와 유리섬유의 탄성계수의 차이에서 기인하는 것이지만 업체의 제품설명을 보면 배합비율은 표시하고 있는데 반해 사용되는 카본의 탄성계수는 전혀 언급하고 있지 않다.

예를 들어, 시마노의 스핀파워와 파워서프는 지름도 같지만 탄소의 함유율도 같다. 그런데 가격차이는 30만 원 가까이 난다. 이 차이는 여러 요인에 기인하고 있겠지만 시마노의 경우 “반발력”이라는 표현을 경도의 기준으로 삼고 있기 때문에 스핀파워 쪽이 40t의 카본을 사용하고 있다고 판단할 수 있다.

로드의 휨새, 특히 원투낚시에 있어서는 8:2, 7:3, 6:4 등 다양한 형태가 있을 수 있는데 이것은 사용하는 표준 추를 걸었을 때 로드가 어느 부분에서 구부러지는 지를 나타낸다.

예를 들어, 20호 부하의 로드에 20호 추를 달고 로드 전체의 길이를 10으로 했을 때 30% 정도의 지점에서 휘어지면 7:3이라고 하고 6:4의 형태가 되면 거의 한가운데에서 휘는 듯한 느낌을 받는다.

대부분의 경우 원투낚싯대의 경우 7:3 상태보다 더 앞쪽에서 구부러지는 휨새를 지니고 있다.(이런 구분이 가장 명확하게 표시된 로드가 루어낚시용 로드이다:m, ml, ul등)

이것은 다시 말해 초릿대가 딱딱하기 때문에 수중의 정보를 알기가 쉬운 장점이 있다. 예를 들어 릴을 감아 당길 경우 수중의 상태가 바위가 있는지 모래인지 파악하기가 쉬운데 휨새의 비율이 6:4의 로드의 경우에는 알기가 무척 어렵다.

따라서 이런 점을 보강하기 위해 원투낚시의 고급사양의 로드의 경우에는 금속섬유인 “보론”을 소재로 사용하고 있는 것이다.

그러면 원투낚싯대의 경도를 결정하는 계수에 대해서 알아보자. 원투용 로드를 만드는 데 사용하는 카본시트의 경우 경도의 지표단위로 t (톤)을 사용하는데 가장 딱딱한 것이 40t 정도이며 그 후 35t, 30t으로 내려가고, 저탄성 카본의 경우에는 15-20t 정도이다.

원투낚싯대의 경우, 던지는 순간에 얼마나 장대를 휘게 하여 비거리를 늘이느냐 하는 것이 키워드라고 할 수 있으나 정확히는 구부린 후에 로드가 얼마나 강한 힘으로 원래대로 돌아가려고 하느냐 하는 것이 비거리를 결정한다. 우리는 이것을 흔히 “반발력”이라고 말하는 것이다.

따라서 낚싯대를 휘두르는 동작에서 로드가 구부러지는 정도가 작은 사람은 아무리 고탄성의 낚싯대를 사용한다고 하더라도 비거리가 늘어나지는 않는다는 점을 알아둘 필요가 있다.

그리고 예전에 낚싯대의 소재로 사용되던 유리섬유를 첨가한 로드가 출시되는 이유 중의 하나는 카본 로드의 경우, 가볍기는 하지만 충격에 약한 경향이 있어서 이 점을 보완하기 위해서 보급형 로드의 경우는 카본 100%로 만들지 않으며 가격적인 측면의 이유로도 카본 100%를 만들지 않는 것이다.

원투낚싯대의 선택이 어려운 또 다른 이유는 자신의 체력에 맞추어 결정해야 한다는 것인데 사용되는 적합한 추와 장대의 반발력이 가장 문제가 되는 장르인 원투낚시용 로드의 경우 낚시점에서 진열하고 있는 대부분은 보급형의 25-30호의 로드이며 차분히 살펴보고 싶어도 매장에 진열되어 있는 것은 히트상품 뿐이다.

본격적으로 원투낚시를 시작하려고 생각한다면, 앞에서도 말했듯이 자신의 체력이 어느 정도인지를 아는 것이 매우 중요하다. 따라서 처음부터 꽂기식의 사용을 추천 할 수는 없는 것이다.

보통 꽂기식의 경우는 진출식보다 로드의 직경이 두껍기 때문에 그만큼 파워 캐스트를 가능하게 하고 가격이 진출식에 비해서 고가이면서도 고탄성 카본을 사용하고 있기 때문에, 가볍지만 쉽게 휘지 않는다는 특성이 있다. 따라서 고가의 꽂기식 로드를 구입하더라도 반드시 비거리의 향상으로 이어진다고는 할 수 없다. (그런 의미에서 처음 구입하는 로드로는 진출식이 좋다.)

또한 꽂기식 로드는 사용 용도에 따라 실조용과 캐스팅용으로 구분이 된다. 실조용은 대부분의 경우 캐스팅용 보다 선경이 가늘어 후킹을 취하기 쉬운 장점이 있다.

그러나 용도가 다르다고 하더라도 아래 사진과 같이 자신의 파워나 로드를 휘두르는 스피드에 의한 로드의 휨새가 1번과 같다면 아무리 고가의 꽂기식 로드를 사용한다고 해도 비거리의 향상이 크게 나아지지는 않는다.

마지막으로 다음에 다룰 내용이지만 스포츠캐스팅에서 사용하는 로드에 대해 간략하게 설명하면 스포츠캐스팅은 미끼나 장치를 달지 않고, 추만 달고 어디까지 던지는가를 겨루는 분야이다.

이른바 캐스팅 전용 모델은 생산하는 업체들마다 모두 상위 기종으로 이 모델을 내놓고 있지만, 같은 부하의 추를 사용하는 모델이라고 해도 업체마다 무게 등의 사양이 모두 다르다.

또한 국내에서는 아직 공인된 스포츠캐스팅의 기록이 없고 단지 각 동호회 별로 대회를 개최하여 기록을 측정하고 있는데 조만간 통합된 협회나 단체의 창립이 이루어지지 않을까 생각한다.

참고로 원투낚시의 체계화가 우리보다 앞서 정립된 일본의 스포츠캐스팅 각 종목 별 차이는 아래와 같다.