바다에는 얼마나 많은 플라스틱이 버려져 있을까?

바다에는 25톤 트럭 2천만 대 분량의 플라스틱이 버려져 있다.

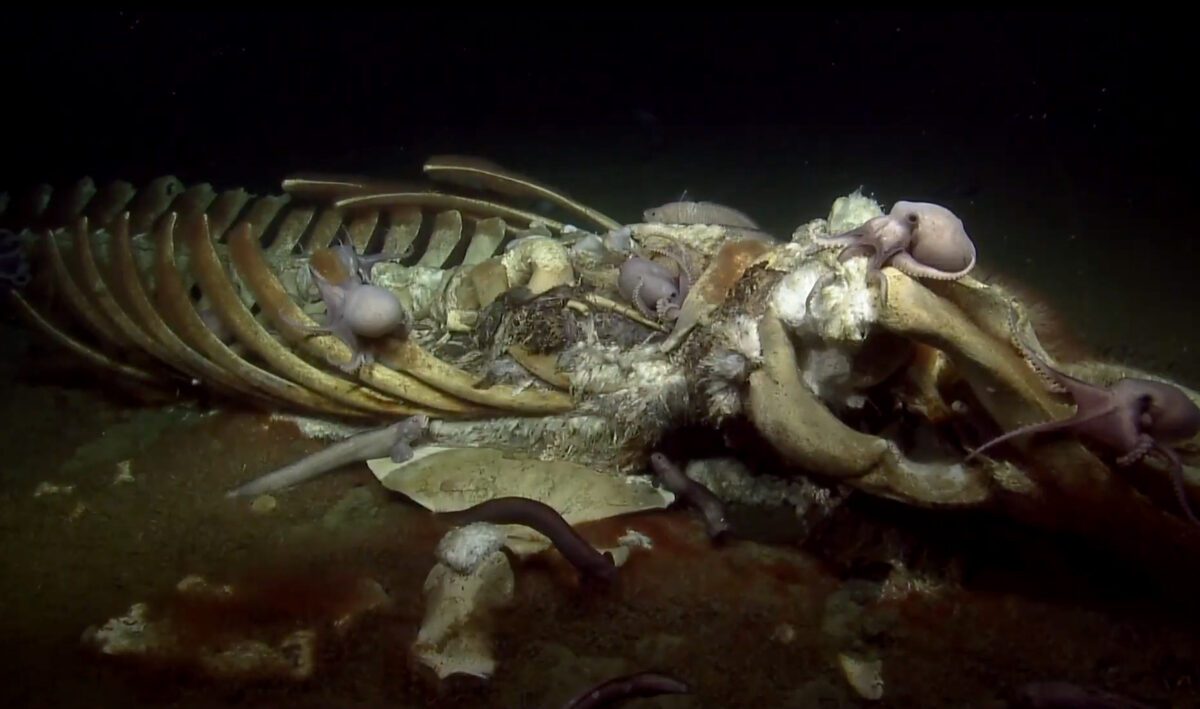

세계의 여러 나라에서는 플라스틱으로 인한 환경오염, 특히 해양오염에 대한 규제를 강화하고 바다를 살리기위한 노력을 기울이고 있으며 국내에서도 이제 많은 사람들로부터 관심을 받게 되었습니다.

저도 낚시터의 쓰레기 문제를 비롯하여 “시애틀에서는 2018년 7월부터 플라스틱 빨대 사용을 전면금지”와 “바다에 버려진 플라스틱을 동물들이 먹는 이유”란 제목으로 해양플라스틱의 심각성을 포스팅한 바가 있었고 2050년이 되면 바다에는 물고기보다 플라스틱이 더 많을 것이란 내용을 살펴보았습니다.

그러면 도대체 우리가 살고 있는 지구의 바다에는 얼마나 많은 플라스틱이 버려져 있을까요?

바다에 버려지는 플라스틱 쓰레기는 대부분 인구가 많고 폐기물 관리가 제대로 이루어지지 않는 국가들에서 많이 버려지고 있다 하는데 국제고체폐기물협회(ISWA: International Solid Waste Association)의 보고에 의하면 플라스틱 폐기물을 가장 많이 버리는 국가는 중국이 1위, 인도네시아가 2위이며 20위 안에는 아시아 국가가 12개국, 그리고 미국도 포함되어 있다고 하며 1년에 바다에 버려지는 플라스틱의 88%~95%가 중국의 황하와 장강을 비롯한 아시아의 8개 강과 아프리카의 니제르강, 나일강으로부터 유입이 되고 있다고 합니다.

※ 2010년 기준 플라스틱 쓰레기 배출 상위 20개국

1위 중국(882만t)

2위 인도네시아(322만t)

3위 필리핀(188만t)

4위 베트남(183만t)

5위 스리랑카(159만t)

6위 태국(103만t)

7위 이집트(97만t)

8위 말레이시아(94만t)

9위 나이지리아(85만t)

10위 방글라데시(79만t)

11위 남아프리카 공화국(63만t)

12위 인도(60만t)

13위 알제리( 52만t)

14위 터키(49만t)

15위 파키스탄(48만t)

16위 브라질(47만t)

17위 미얀마(46만t)

18위 모로코(31만t)

19위 북한(30만t)

20위 미국(28만t)

또 비영리기관인 미국과학진흥회(AAAS: American Association for the Advancement of Science)에 따르면 2010년에는 전세계에서 약 2억 7,500만 톤의 플라스틱이 생산되었고 그 중에서 480만 톤 내지 1,270만 톤의 플라스틱이 바다에 버려진 것으로 추정하고 있습니다.(2015년의 플라스틱 생산량은 3억 8천만 톤)

특히 중국의 경우에는 2010년 기준으로 882만 톤의 플라스틱 쓰레기가 무단 폐기되었으며 이는 전 세계의 27.7%를 차지하는 것으로 그 중에서 132만 톤~353만 톤의 플라스틱 쓰레기가 바다에 함부로 버려진 것으로 추산되고 있습니다.

현재까지 지구상에서 생산된 플라스틱의 총량은 약 83억 톤으로 미국과학진흥회는 추산하고 있으며 플라스틱의 재활용률은 9%에 그치고 있어서 63억 톤이나 되는 폐플라스틱 중에서 79%에 해당하는 50억 톤 가량이 바다와 자연에 함부로 버려진 것으로 추정하고 있습니다.(소각에 의한 것들은 제외)

이렇게 심각한 문제를 야기하고 있는 플라스틱 쓰레기의 주범으로는 단연코 “일회용 플라스틱 제품”이며 플라스틱 쓰레기의 60%를 일회용 플라스틱 제품들이 차지하고 있다고 합니다.

결국, 이렇게 버려지는 플라스틱 쓰레기 문제를 해결하지 못하면 종국에는 인류가 그 피해를 받게 된다는 것을 생각할 때 지금부터라도 더욱 많은 노력과 실천이 뒤따라야만 할 것이라는 생각으로 저는 미약하지만 앞으로도 꾸준히 해양플라스틱 문제에 관심을 가지고 이를 알리는 포스팅을 계속할 생각입니다.