낚싯줄에 숨어있는 제곱근(√)의 비밀

낚시에 경험이 많은 사람과 초보 낚시인이 사용하는 낚싯줄을 비교해보면 경험이 적은 사람일수록 사용하는 낚싯줄이 굵다는 사실을 발견할 수 있다.

그 이유는 아마도 잡을 수도 있을 것 같은 대물의 입질이 왔을 때 혹여나 낚싯줄이 약하여 터지지나 않을까 하는 불안감이 바탕에 깔려있다는 것이 가장 클 것으로 생각되는데, 과연 사용하는 낚싯줄이 얇으면 대물을 걸어 올리기가 힘든 것일까?

그러나 정답부터 얘기하면 절대로 그렇지가 않다. 실제로는 인장강도 이상의 체중을 가진 대물도 거뜬히 잡아낼 수 있는데 물론 그러기에는 스킬이 수반되어야 하는 것은 당연하다.

그러면 지금부터 초보자들이 낚싯줄의 굵기, 즉 호수(號數)를 선택할 때 알아두면 좋은 점들을 알아보기로 하자.

먼저, 가장 기본이 되는 낚싯줄의 호수에 대해서 한 번 더 살펴보고 가자. “낚싯줄의 역사-호수(號數)는 어떻게 만들어졌나?”에서 알아보았던 것과 같이 나일론 라인의 호수는 원래 사명(社名)이 동양레이온이었다가 1970년에 사명을 도레이로 변경하고 도레이(TORAY)란 상표의 낚싯줄을 생산하고 있는 회사가 “은린(銀鱗)”이란 나일론 낚싯줄을 1947년에 최초로 생산하면서부터 낚싯줄의 호수와 표준직경이라는 것을 사용하면서 1호 낚싯줄의 지름을 0.165mm라고 규정하면서부터 지금까지 이어져 오고 있다.

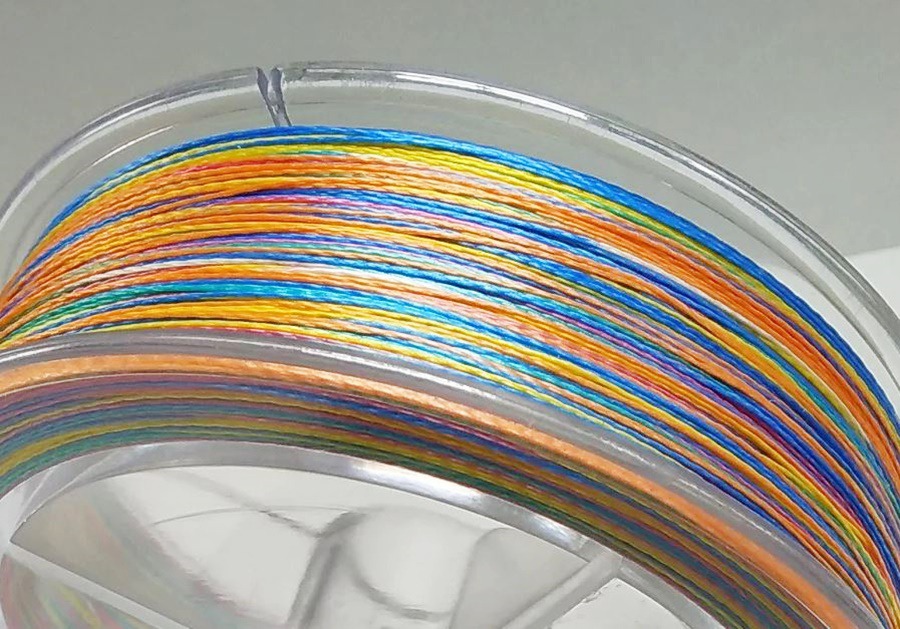

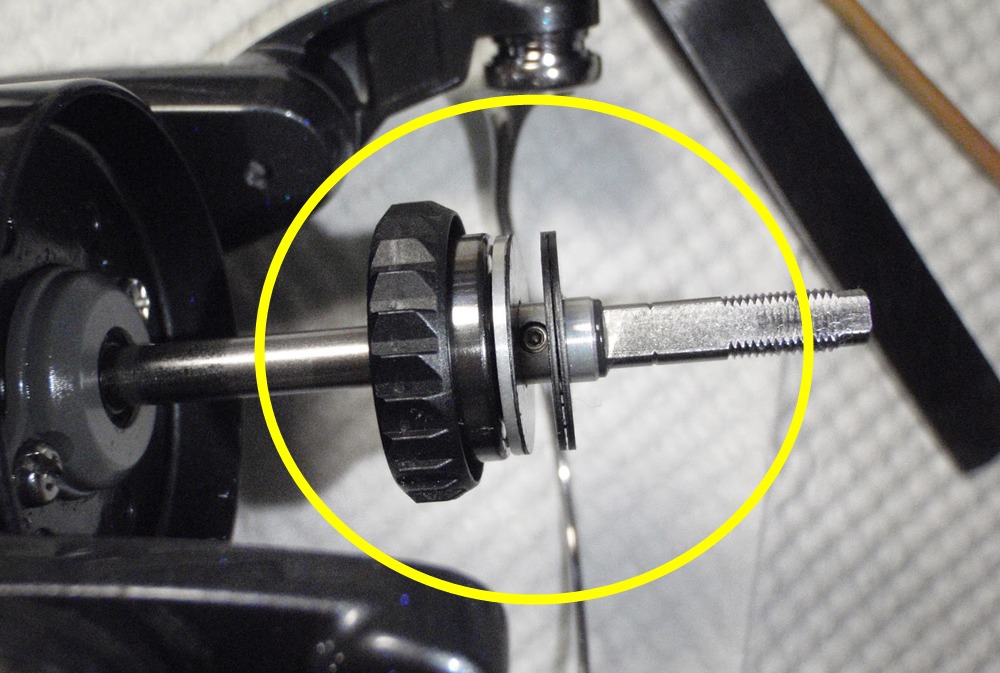

그러나 최근에 가장 많이 사용하는 합사(PE)의 경우에는 정해진 기준이 없어서 릴을 구매하고 ○호 라인이 ○○m 감긴다는 제원을 보고 라인을 감다보면 덜 감기는 경우가 종종 일어나기도 한다.

이처럼 제각각이었던 합사(PE)의 규격을 2010년에 일본에서 표준규격을 지정하면서부터 지금은 릴을 생산하는 업체들의 권사량은 아래와 같은 기준에 맞춰 제원에 표기하고 있지만 낚싯줄의 호수에는 제곱근2(√2)가 숨어있다는 내용을 아는 사람은 극히 드물다.

※ 참고: 합사(PE)의 표준직경

|

호수

|

강 도

|

표준치

|

표준직경

|

|

|

lb

|

kg

|

데니어(d)

|

mm

|

|

|

0.1

|

4

|

1.81

|

20

|

0.054

|

|

0.15

|

4.5

|

2.04

|

30

|

0.066

|

|

0.2

|

5

|

2.27

|

40

|

0.076

|

|

0.25

|

5.5

|

2.49

|

50

|

0.085

|

|

0.3

|

6

|

2.72

|

60

|

0.094

|

|

0.35

|

7

|

3.18

|

70

|

0.101

|

|

0.4

|

8

|

3.63

|

80

|

0.108

|

|

0.45

|

9

|

4.08

|

90

|

0.115

|

|

0.5

|

10

|

4.54

|

100

|

0.121

|

|

0.6

|

12

|

5.44

|

120

|

0.132

|

|

0.7

|

14

|

6.35

|

140

|

0.143

|

|

0.8

|

16

|

7.26

|

160

|

0.153

|

|

1

|

20

|

9.07

|

200

|

0.171

|

|

1.2

|

24

|

10.89

|

240

|

0.191

|

|

1.5

|

30

|

13.61

|

300

|

0.209

|

|

1.7

|

34

|

15.42

|

340

|

0.219

|

|

2

|

40

|

18.14

|

400

|

0.242

|

|

2.5

|

50

|

22.68

|

500

|

0.270

|

|

3

|

55

|

24.95

|

600

|

0.296

|

|

4

|

60

|

27.22

|

800

|

0.342

|

|

5

|

80

|

36.29

|

1,000

|

0.382

|

|

6

|

90

|

40.82

|

1,200

|

0.418

|

|

8

|

100

|

45.36

|

1,600

|

0.483

|

|

10

|

130

|

58.96

|

2,000

|

0.540

|

호수가 크면 굵기도 굵어진다는 것은 알지만 어떤 기준에 의해서 굵어지는지, 그것은 비례관계를 가지고 있는지 하는 등의 내용은 반드시 알아야 할 필요는 없지만 알아두는 것은 낚싯줄을 이해하는데 도움은 될 것이다.

시중에서 쉽게 구할 수 있고, 또 많은 낚시인들이 사용하는 합사 제품의 뒷면을 보면 아래와 같이 제원이 표시되어 있는데 1호의 지름을 보면 위의 표와 같이 0.171㎜이고 2호는 0.242㎜임을 알 수가 있다.

제목을 보신 분들이라면 벌써 알아차렸겠지만 낚싯줄의 호수는 지름의 제곱근2(√2)에 비례한다는 것을 발견하게 된다.(0.171㎜×√2=0.241㎜) 또한 낚싯줄과 같은 선재(線材)의 인장강도는 단면적에 비례하는데 제품에 있는 제원에서도 1호보다 2호의 인장강도가 대략 2배 조금 안 되는 것을 볼 수 있다.

이런 제곱근2(√2)의 비밀을 가지고 있는 낚싯줄은 어떤 호수를 선택하는 것이 좋은지에 대해서는 일본 야마나시대학의 오오하마 히데키(大浜秀規) 교수가 쓴 논문에서 그에 대한 해답을 얻을 수 있다.

논문에서는 몸길이 50㎝, 체중 1.7~1.8㎏ 정도 되는 연어와 무지개송어를 대상으로 루어낚시를 하여 바늘에 걸렸을 때의 당기는 힘(장력)과 지속되는 시간을 관찰하였는데 결과에 의하면 순간의 최대장력은 연어가 2.4㎏, 무지개송어가 2.9㎏인 것으로 나타났다고 한다.

즉 체중의 1.3배~1.7배 정도의 장력이 작용하고 최대장력이 걸리기까지의 시간은 바늘에 걸린 후 대략 70초가 걸렸으며 150초 이후에는 1/5로 줄어든다는 사실을 발견할 수 있었다고 한다.

이것을 조금 풀어서 살펴보면 합사(PE)의 수면과의 각도에 따른 저항력은 제외하고라도 바늘에 걸린 물고기는 이에 맞서 헤엄치는 속도를 점점 높여가면서 70초 정도에 이르러 최고조에 달하는 힘겨루기를 보여주는데 이것은 바늘에 걸린 물고기가 신체에 느끼는 저항(속도의 제곱)에 의해 70초 이후에는 갈수록 힘이 빠진다는 것을 설명하는 것이라고 할 수 있다.

참고로 몸길이가 1m, 체중이 10㎏인 물고기의 몸통의 지름은 20㎝이고, 60㎞/h의 속도로 헤엄을 친다고 가정하면 최대장력은 아래와 같은 공식에 의해서 산출된다.

최대장력=(1/2)×항력계수×단면적×해수밀도×속도². 따라서 10㎏의 대물이 발휘하는 최대장력은 약 13㎏ 정도가 됨을 알 수 있다.

즉, 이것은 10㎏의 대물도 합사(PE) 2호로 거뜬히 잡을 수가 있다는 말이 되는 것이다. 따라서 초보자들은 본인이 생각하는 것보다도 조금 얇은 낚싯줄을 사용하여도 전혀 문제가 없다는 것을 이해하고, 굵은 낚싯줄을 사용하기보다는 평소에 라인의 손상이 없는지 등을 점검하는 것이 오히려 도움이 된다는 것을 지적하고 싶다.