신뢰도 최악의 한국의 언론과 기자들을 보면서 화가 치미는 것도 이젠 만성이 되어버린 것 같다.

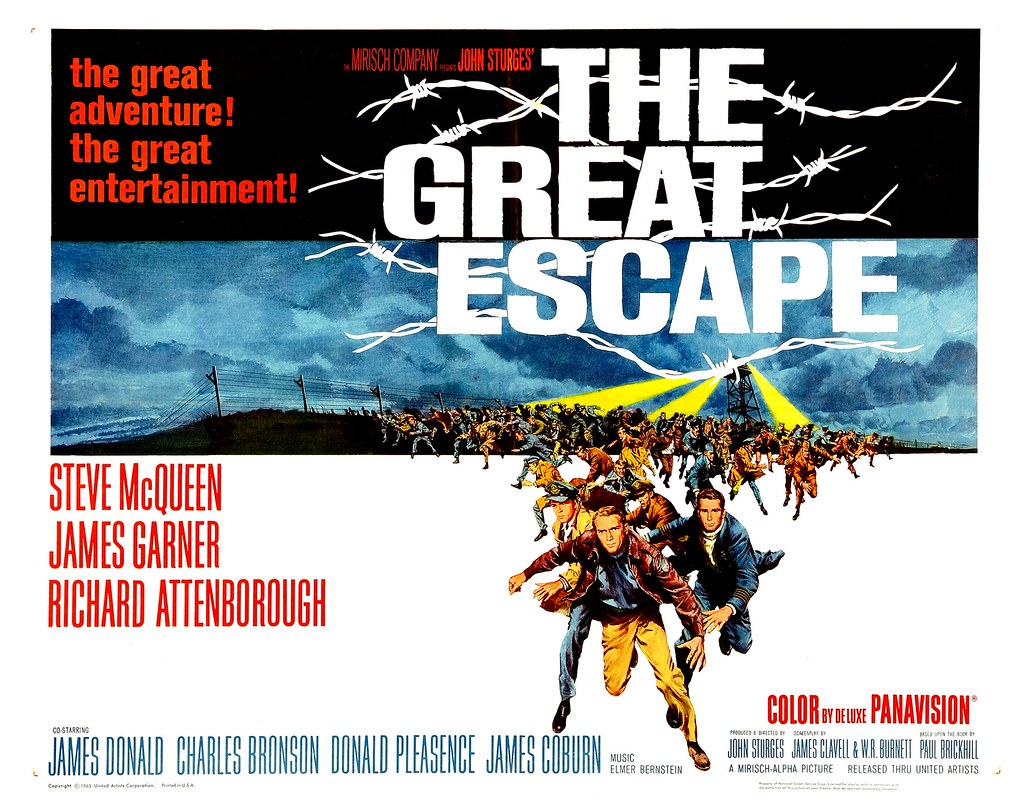

한국의 기레기님들께서는 이런 영화를 좋아하지 않겠지만 오늘 하고자 하는 얘기의 주제는 우크라이나의 홀로도모르(Holodomor)를 소재로 한 영화이다.

영화 미스터 존스(Mr. Jones 2019)의 기본 소재이기도 한 홀로도모르(Holodomor)는 1932년부터 1933년에 걸쳐 일어난 인위적인 기근으로 사람을 학살한 것이란 의미로 영어로 Famine Genocide라고 부르기도 한다.

미국과 영국 등 서방국가에서는 스탈린이 주도한 계획적인 범죄행위라고 규정하고 있으며 2006년 우크라이나 의회는 “우크라이나인에 대한 학살”이라고 규정하였다.

영화 미스터 존스에 대한 네티즌의 평점은 8점 이상으로 높은 편인데 이 영화에서 가장 주목할 점은 의문으로부터 취재가 시작되는 투철한 기자정신이라고 생각한다.

영화의 주인공인 가레쓰 존스(Gareth Jones)는 실존인물로 아돌프 히틀러와 인터뷰를 하였고 영국 수상, 데이비드 로이드 조지(David Lloyd George)의 외교고문을 맡고 있었는데 그가 우크라이나에서 벌어진 기근에 의한 대학살인 홀로도모르(Holodomor)의 취재에 나선 것은 1930년대는 세계가 대공황으로 신음하고 있던 시절이었는데 어째서 소련 만은 윤택한 경제를 유지하고 있을까 하는 단순한 의문에서 시작되었다.

Gareth Jones

표창장이라는 극악무도한(?) 사건을 취재하기 위해 불철주야 노력한 기레기들에게는 중국집에서 어떤 음식을 주문해 먹었는지 하는 것이 중요한 기삿거리가 될지는 몰라도 진정한 기자들은 이렇게 출발한다는 것을 영화는 잘 보여주고 있다는 점에서 나는 영화 미스터 존스에 높은 점수를 주고 싶다.

얼마전 조국 교수가 언급했던 여기자가 시방새 이현영이라는년이라고 한다.

조국 관련 가짜뉴스 생산하고는 아침뉴스 메인 엥커자리를 꿰찼다니 기가 막힌다.? pic.twitter.com/KU90QiZHgY

— Mina #이재명_차기대통령 (@issacjosh) August 2, 2020

우크라이나는 20세기 동안 1921년~1923년, 1932년~1933년, 1946년~1947년의 세 번의 기근(飢饉)을 겪었는데 그 중에서 가장 큰 것이 바로 스탈린에 의해 자행되었던 대학살인 홀로도모르(Holodomor)였다.

1932년 우크라이나 공산당중앙위원회는 식량징발정책을 실시하였는데 당에서 정한 계획대로 곡물이나 육류를 납부하지 못할 경우에는 15개월치를 할당량으로 납부하여야 한다는 강제조항과 함께 식량을 훔친 사람은 사형 또는 10년의 징역형에 처한다는 것을 골자로 하고 있었다.

이처럼 약탈에 가까운 징발이 실시되자 마침내는 마지막 비축식량마저도 빼앗기게 되었고 급기야 1932년 12월에는 식료품의 매매가 아예 금지되기에 이르렀으며 1933년 초에는 기아(飢餓)가 발생한 지역에서의 이동조차도 금지되었다.

생명을 유지하기 위한 마지막 수단이었던 도망도 칠 수 없게 된 우크라이나인들은 옥수수 속대와 나무껍질 등 그야말로 초근목피(草根木皮)로 연명할 수밖에 없었고, 그마저도 구할 수 없게 되면서 하나둘 쓰러져갔던 것이었다.

이렇게 해서 목숨을 잃은 숫자가 적게는 4백만에서 많게는 1,450만 명에 이르는 것으로 추산되고 있으며 사망의 여파로 600만에 이르는 신생아의 출산이 줄어든 것으로 추산되고 있다.

모든 것의 발단은 우크라이나에서 생산되는 농산물을 수출하여 벌어들인 돈으로 소련의 공업발전을 위해 사용하려던 스탈린체제의 경제정책에서 비롯된 것으로 기근을 인정하게 되면 스탈린의 5개년 공업계획의 실패를 자인하는 것이 되었기에 국제정치 무대에서 명예가 실추되는 것보다는 감추는 것이 낫다는 판단에 따라 소련은 끝까지 이런 사실을 부인하였던 것이다.

우크라이나의 상상을 초월하는 기아는 역으로 반공·반소(反共·反蘇)정서를 불러와 제2차 세계대전 당시 히틀러의 독일군이 동부전선으로 침공하자 그들을 해방군으로 환영하면서 독일군에 자원하기도 했다.

한편 우크라이나는 2006년부터 11월의 넷째 주 토요일을 홀로도모르(Holodomor) 희생자 추모의 날로 정하여 조기(弔旗)를 게양하고 오후 4시에는 각 가정에서 촛불을 켜고 1분간 묵념을 올리고 있다.

영화 미스터 존스(Mr. Jones 2019)는 종반을 향해가면서 식육(食肉)을 할 수밖에 없는 장면을 묘사하고 있으며 우크라이나의 참혹한 실상을 알리기 위해 애쓰는 주인공에게 권력자가 정치적인 이유로 기사를 싣지 못하도록 종용하는 장면도 나온다.

이뿐이 아니다. 이어지는 장면에서는 권력에 기생하는 언론이 주인공의 기사를 거짓이라고 폄하하는 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 모습도 나온다.

기가 막히게 한국의 현실과 절묘하게 맞아떨어진다는 생각을 지울 수 없는 이 영화의 전문가 평에는 씨네 21의 박평식 기자 쓴 한 줄 평, “기레기와 빨대들에게 치욕과 각성을!”이 가장 돋보이는 것 같다.

그러나 우크라이나에는 대한민국에서 득세하는 친일파의 잔재들처럼 소련을 찬양하는 사람들도 엄연히 존재해서 제4대 대통령이었던 친러주의자 빅토르 야누코비치 대통령은 “1930년대의 기근은 우크라이나인에 대한 학살이라고 할 수 없으며 당시의 기근은 소련연방에 속한 여러 민족에 일어난 공동의 비극이었다.”고 씨불거렸다고 한다.

일제의 침략이 조선의 발전을 가져왔다는 美친넘들과 하나도 다를 바가 없다는 생각을 하는데, 영화로 시작했으니 영화에 대한 얘기를 하나만 더 하면 좀비를 소재로 한 영화 랜드 오브 데드(Land Of The Dead, 2005)는 홀로도모르(Holodomor)를 연상시킨다는 이유로 우크라이나에서는 개봉이 금지되었었다.

2016년 12월 7일, 우크라이나 정부는 홀로도모르(Holodomor)를 우크라이나인에 대한 학살로 인정해줄 것을 국제사회에 호소하였는데 19개 국가에서 이를 승인하였고 10개국에서는 반인륜범죄로 규정하였으나 대한민국은 아직까지 공식입장을 내놓지 않고 있다.

이 땅에서 기레기들과 가짜 뉴스가 없어지기를 바라면서 숨져간 희생자들의 명복을 빈다.