소프트(베이트)루어의 종류와 특징

지난번 글에서는 주로 하드루어에 대하여 알아보았는데 오늘은 웜으로 대변되는 소프트루어에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

흔히들 웜이라고도 부르는 소프트루어는 종류별로 모양과 특징을 알아두는 것도 중요하지만 그와 함께 운용하는 채비를 하는 방법(지그헤드 리그, 텍사스 리그, 다운샷 리그 등등)도 알아두어야 하고, 기타 사용하는 훅의 모양과 사용법 및 싱커와 웜을 끼는 방법에 대해서도 익혀두어야만 합니다.

그리고 어느 정도 농어루어에 대한 경험이 쌓이고 사용하는 루어에 대한 이해도가 증가하게 되면 사용하는 웜을 자신만의 취향대로 염색하는 방법들도 익히게 되는데 한 번에 모든 것을 다루기에는 벅차기 때문에 오늘은 소프트(베이트) 루어의 종류와 특징에 대하여 살펴보고 마치는 것으로 하겠습니다.

흔히 웜(Worm)으로 대표되는 소프트루어는 합성수지나 고무를 이용하여 만든 것으로 부드러운 것이 특징입니다.

그리고 초보자들은 고무로 만들어졌기 때문에 지그헤드를 사용하지 않으면 물에 가라앉지 않는 것으로 알기 쉬운데 소프트루어에는 비중이 높아 가라앉는 종류와 물에 뜨는 플로팅의 유형이 있습니다.

소프트루어가 농어루어에서 많이 사용되고 있는 이유는 다른 루어에 비해서 상대적으로 저렴한 가격 때문이기도 하지만 표층에서 바닥층까지 모든 범위를 공략할 수 있기 때문이기도 합니다.

또한 트레블 훅이나 더블 훅을 주로 사용하는 하드루어에 비해서 지그헤드와 같은 싱글훅을 많이 사용하는 소프트루어는 밑걸림이 적다는 것이 또 하나의 장점이라고 할 수 있습니다.

웜(Worm)은 단어가 뜻하는 것처럼 지렁이나 애벌레 등의 모습으로 되어 있으며 물고기나 가재 등의 모양을 한 종류도 있는데 이제 종류별로 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

◉ 핀 테일 웜(pin tail worm)

바늘(핀)과 같이 뾰족한 일자형의 꼬리(테일)를 가졌다고 해서 붙여진 이름으로 웜 자체는 움직이지 않고 꼬리만 움직이는 액션을 연출하기 때문에 노리는 어종이 있는 지점을 모를 때에 사용하는 것은 비효율적인 루어입니다.

◉ 스트레이트 웜(straight worm)

이름 그대로 곧은 형태의 웜으로 원형은 지렁이를 닮은 것이지만 작은 물고기의 모양을 한 것들도 있습니다.

이것은 물의 저항이 적기 때문에 로드의 조작에 따른 액션이 다른 웜에 비하여 정확하게 전달되는 특징이 있고 좌우나 위아래로 빠르게 움직이는 다트액션에 강점을 보이는 웜으로 무게가 있는 것은 노 싱커 채비를 사용하기도 하고 가벼운 것은 지그헤드나 스플릿 등의 채비를 사용합니다.

◉ 새드 테일 웜(shad tail worm)

청어를 뜻하는 영어 단어 새드(shad)에 꼬리(tail)가 달린 모양의 웜으로 리트리브(릴링)하면 꼬리가 흔들거리면서 농어를 유혹하게 됩니다.

꼬리에 물의 저항을 많이 받기 때문에 가로로 움직이는 것은 약하고 기본적인 액션은 스테디 리트리브와 리프트 & 폴이 좋다고 할 수 있습니다.

※ 참고: 흔히들 릴링(Reeling)이라고 표현하는 것은 한국식 영어, 즉 콩글리쉬이며 정확한 표현은 리트리브(Retrieve)입니다.

새드테일 웜은 그럽웜에 비해서 활발한 동작을 연출하는데 꼬리가 큰 것은 천천히 움직이는 모습을 연출하고 꼬리가 작은 것은 부르르 떠는 듯한 액션을 나타냅니다.

◉ 스윔 베이트 웜(swim bait worm)

물고기의 모양과 흡사하게 만든 웜을 스윔 베이트 웜이라고 부릅니다. 작은 것은 지그헤드나 노 싱커 채비를 사용하지만 대형의 경우에는 전용장치나 하드루어와 같이 훅이 달려 있는 제품들이 있습니다.

기본적으로는 수면에서 30cm 범위에서 움직이도록 제작되고 있는데 바닥층을 공략하고 싶을 때에는 싱커를 사용하면 되고 훅을 숨기는 경우에는 밑걸림에는 하지만 후킹도 좋지 않게 된다는 어쩌면 당연한 일일 것입니다.

◉ 그럽 웜(grub worm)

굼벵이라고 하는 동물 유충(grub)의 모양을 하고 있다고 해서 그럽(grub) 웜이란 이름이 붙었으며 꼬리부분에서 물의 저항을 받아서 비틀거리는 듯한 모습을 연출합니다.

컬리테일 웜에 비해서는 몸체의 크기가 작은(짭은) 것이 특징이며 꼬리가 둘로 나뉜 것은 트윈 테일이라고 부릅니다. 웜의 대표라고 할 정도로 사용범위가 넓으며 운용하는 채비도 텍사스, 지그헤드, 스필릿 등 적용범위가 가장 넓은 웜입니다.

◉ 컬리 테일 웜(curly tail worm)

컬리(curly)란 영어에서 볼 수 있듯이 동그랗게 말린 꼬리를 가진 웜이란 뜻입니다. 이것은 스트레이트 웜에 그럽(굼벵이) 모양의 꼬리를 붙인 것인데 몸체의 길이가 짧으면 그럽 웜이 되는 것입니다.

컬리 테일 웜의 원조는 배스낚시계에서는 아주 유명한 미국 하와이 태생의 일본계 미국인 게리 야마모토(Gary Yamamoto)이며 역시 게리 야마모토가 운영하는 게리 인터내셔날이란 회사의 후원을 받는 “카와베 히로카즈”가 고안한 기술인 “글래빈 버즈”라고 하는 기술이 유효하다고 홍보하고 있습니다.(글래빈 버즈에 대해서는 다음 기회에 다루겠습니다.)

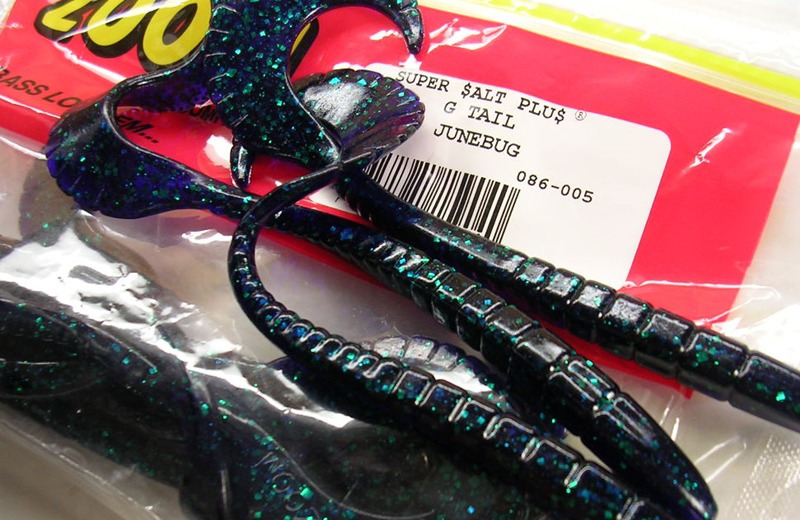

◉ 호그 웜(hog worm), 크로우 웜(craw worm)

새우나 가재의 모양을 본뜨서 만든 것으로 큰 것은 텍사스 리그의 운용에 적합하고 작은 것은 여러 가지로 운용할 수 있으며 바다에서 사용하기에 최적화 된 웜입니다.

◉ 패들 테일 웜(paddle tail worm)

웜의 꼬리 부분이 배를 젓는 노를 닮았다고 해서 붙여진 이름의 웜이며, 몸체의 모습은 새우나 벌레의 모습을 하고 있는 것들도 있습니다.

이 웜은 꼬리의 저항을 살려 수중에서 튀어 오르는 움직임이나 바닥을 기는 듯한 움직임을 보이다가 뛰어 오르는 보텀 범핑(Bottom bumping)을 일반적으로 사용하며 운용방법은 텍사스 리그나 플로리다 리그입니다.

◉ 튜브 웜(tube worm)

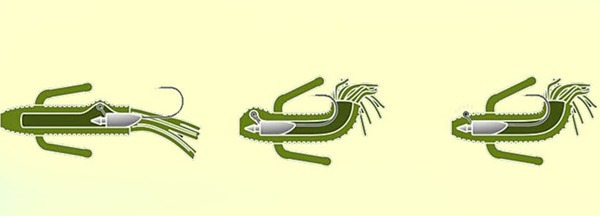

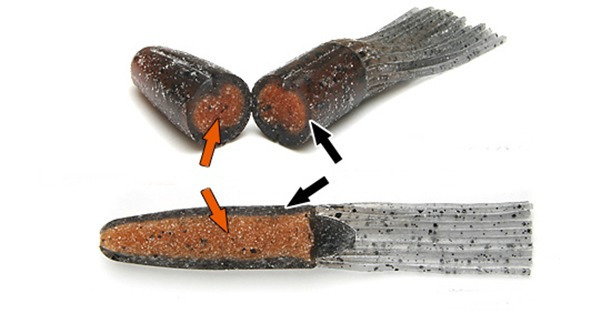

튜브 웜의 특징은 다른 웜과 달리 내부가 비어 있다는 것입니다. 그럼으로 해서 지그헤드를 웜의 내부에 완전히 넣어서 사용할 수 있다는 점도 큰 특징의 하나인데 근래에 와서는 내부를 채운 제품들도 판매되고 있습니다.

튜브 웜은 다른 웜보다 부력이 크며 웜의 아랫부분에 있는 여러 조각으로 된 스커터 부분으로 바늘이 나오게 되면 움직임에 방해가 된다는 점을 주의하여야 합니다.

이상으로 소프트(베이트)루어에 대한 내용을 마치고 다음 순서로는 “○○리그”라고 하는 각각의 운용방법과 사용하는 싱커 및 웜의 크기에 맞는 훅의 크기는 어떤 것이 적당한가를 알아보도록 하겠습니다.